从school到工体:盘尼西林乐队沉浮

作者/

去年6月在天漠音乐节,我第一次在台下见到盘尼西林乐队。

当天,我和朋友为了节省停车费,把车停在远离音乐节现场的一个餐馆门口。临近尾声,我们正打算驱车离开,猛然间看到餐馆里坐着几个熟悉的面孔:盘尼西林——我刚刚看完他们的演出。

“请问可以合影吗?”

“对不起。”小乐挥手拒绝了我,走了两步又回头加了一句“下次见”。

那时《乐队的夏天》热度正高,在这档现象级的综艺里,盘尼西林最终挤进TOP5,却更多地因为主唱的“傲慢”被人熟知。作为嘉宾的大张伟曾用他极佳的综艺感,将一个尖锐的问题包装起来抛给主唱小乐:有人说过你装吗?你做摇滚乐为什么要这么装呢?

“我就这样。”

01 工体与仪式感

“下次见”三个字预言精准,五个月后,我在北京798的一个办公室里再一次见到了盘尼西林。那时他们已经发行了新专辑《群星闪耀时》,并刚刚成为国内登上工人体育馆最年轻的一支乐队。

1986年,一首从工体传出的《一无所有》急速打开了中国摇滚乐的局面。崔健身穿工装,裤腿在脚腕处晃荡,绷着嗓子唱出了“可是你总是笑我,一无所有”的时代情绪。这个画面在中国摇滚乐发展的30多年里,逐渐演化为一个标签,一个目标,一种仪式——摇滚唱到工体馆,就是一个巅峰。

盘尼西林并没有这样的仪式感。“工体”两个字在他们的价值体系里,并不等同于“里程碑”,顶多算个“大场子”。

“就是想在一个大场地演了。”小乐靠在沙发上,有些松弛。我试图从他的脸上捕捉到一丝刻意隐藏的洋洋得意,或者沾沾自喜,但失败了。下午三点,他刚起床不久,和演唱会开场前的状态有着极大的反差。

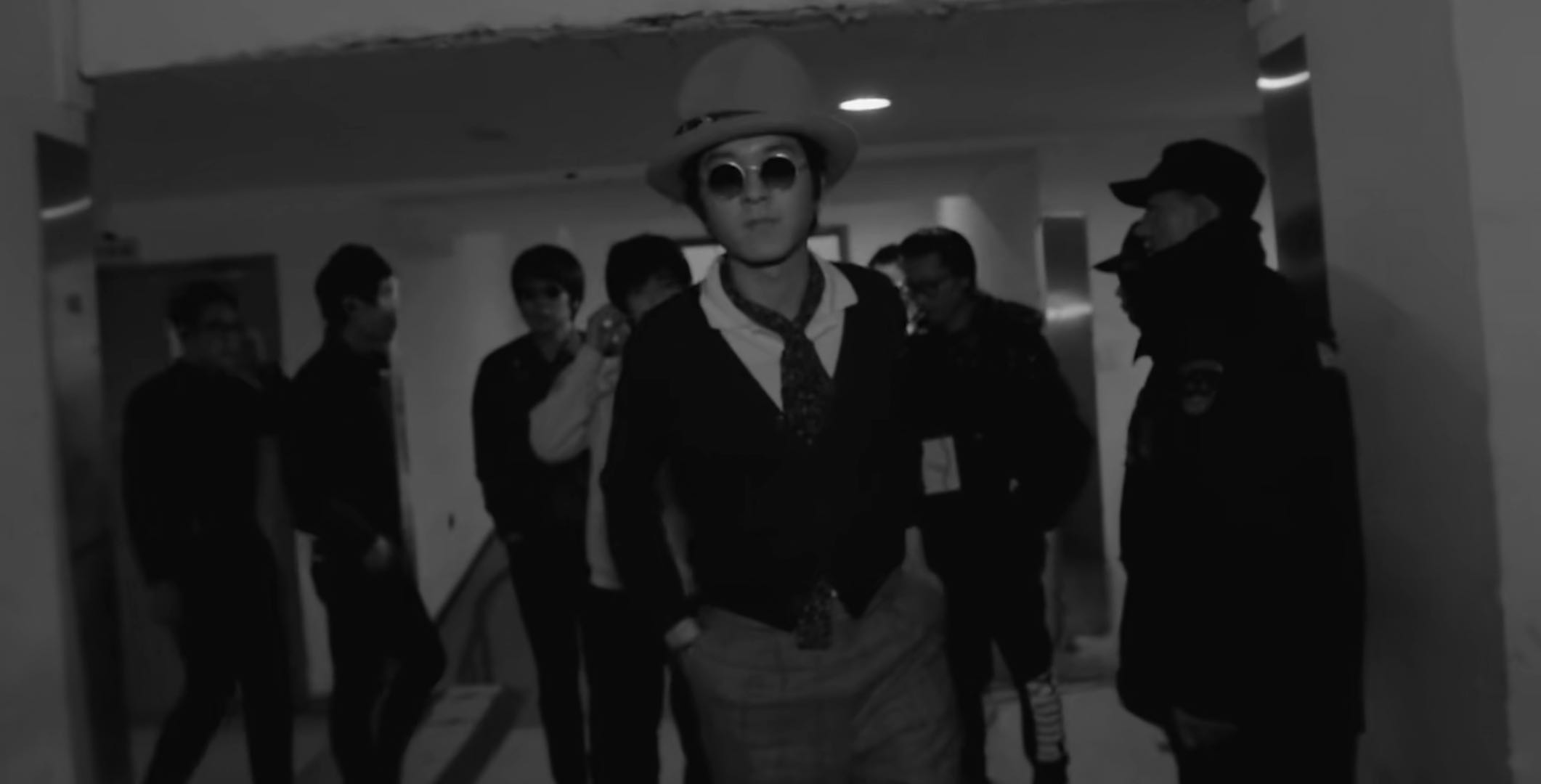

开场前,从休息室到舞台的那段路,盘尼西林走得格外光芒万丈。摄影机跟踪拍摄了他们的状态,并实时呈现到大屏幕上:小乐还是熟悉的装束,高礼帽,墨镜,永远嚼不完的口香糖。他在镜头前和队员熊花、小羊互动,舒展着身体和表情。色调被调成黑白,并加入了些许的颗粒感,恍惚间让人以为自己身处的是上世纪六七十年代的欧洲,在那个“爱与和平”的嬉皮士年代里,每个人都是摇滚英雄。

关于这段路,小乐不记得太多。大概有多远,走了多久,说了哪些话......这些事实性的细节并不会留在他的回忆里,留下的只有情绪:“挺兴奋的”,他用自己独特的讲话方式去诠释这段路:“我们不是模特,我们只是走了一段路而已。他们可能觉得我们走路姿势比较好看,想记录下来。”

“仪式感”当然也存在,这支年轻的乐队将外部的,宏大的,“工体”二字带来的仪式感,更多地转化成了向内的,细小的事物:开场之前的音乐,队员的走队、击掌,情绪的调动......“你所看到的一切都是仪式感,但它们都是自然发生。”

在这场演唱会中,同时对盘尼西林进行记录的,还有摄影师高原——在拍摄了以“魔岩三杰”为代表的一代群体之后,如今更多地将镜头转向当今国内年轻的摇滚生态;一个英国的纪录片团队——在2017年的“影响城市之声”演出中看到盘尼西林之后,他们已经跟踪拍摄了两年,并试图进一步将触角延伸到Joyside,赌鬼,脑浊等乐队,还原整个圈层的生活状态。

他们同时把镜头对准了盘尼西林。

“所以盘尼西林是一个了解中国年轻乐队的切入口吗?”我试图让小乐给出一个自己的理解。

“对啊,这不是很正常吗?”

02 “盘尼西林”乐队沉浮

盘尼西林乐队成立已满八年了。

2011年底,在中央财经大学上大二的小乐组建了“盘尼西林”。在大多数被人听到的版本里,小乐因为喜欢看战争片,因此选用片中经常出现的药物名称——盘尼西林——来命名乐队,希望给人传递一种治愈、温暖的感觉。

实际上给乐队起名只是一瞬间的事,并没有经过太多思考。

那时距离以刺猬、Joyside、后海大鲨鱼等乐队为代表的“北京超新声”的诞生还没过去太久;让盘尼西林获得巨大成长的school还只是一个酒吧,尚未开始做自己的演出;乐队的活动据点主要集中在鼓楼的MAO livehouse,D22和13CLUB;微信还没诞生,乐迷们看演出都是在qq群里联系,其间碰到聊得来的,就互相加个好友,推杯换盏地喝杯酒,结束后一起去谁家弹弹琴。“特别简单,特别单纯。”

盘尼西林的初代成员就在这种“简单”上“复杂”地聚集起来:贝斯手是小乐不同届的大学同学,吉他手是鼓手找的,鼓手是看演出时认识的。小乐从十二三岁开始听摇滚乐队,觉得“每个乐队都特别酷,自己也想有几个这样的伙伴,一起干一些特别帅的事”。枪花、涅槃、绿日就在那时开始入侵小乐的听觉系统,并塑造了他组建乐队的想法雏形。

成立不久的2012年初,乐队开始排练,同年4月,小乐带着队员们去河北演了第一场真正意义上的演出。当时没有高铁,动车又太贵,几个人就坐绿皮车,生生坐出了巡演的感觉。

那一年熊花大学毕业,在互联网公司上班,还没有太强烈的组乐队的想法。小羊13岁,刚开始具备一个乐手的雏形。

同年发生的,还有D22的突然停业,大批乐队和乐迷丧失了一大据点。年底,school终于开始做自己的演出,第一场就请到了海龟先生和Rustic(现在click#15乐队的主唱Ricky,当时是Rustic的贝斯手),围观的人挤满了五道营胡同。2013年1月1日,盘尼西林登台,演了他们在school的第一场。

据说那场演出台下只有4个观众,全部来自另外一支将要登台的乐队。但小乐已经完全忘记,他像往常一样喝醉,只记得自己演了一首Joyside的歌,直接把台下的刘昊给“震了”。school的主理人之一刘昊,是Joyside的贝斯手,那时Joyside已经解散近四年,存在感几近于无,但始终是小乐最喜欢的国内乐队。

2019年,Joyside重组。在盘尼西林登上工体的一周之后,他们发布了阔别十年的第一首新歌《Not my time to die》,文案中写道:既然已获重生,那就尽兴而活。

盘尼西林的第一次重生,是在小乐留学归来之后。

2014年,小乐在大学毕业前夕,突然对自己的生活感到厌倦。那时他已经演过很多现场,手机里加了很多各式各样的人,喝了很多的酒。他曾经热爱这样的生活,和大部分年轻人一样,感受荷尔蒙和酒精带来的刺激。在school那个“乌托邦式”的环境里,有足球和乐队,都是他的最爱。

他对school没什么仪式感,觉得那地方“脏乱差”,但“喜欢在那待着”。

厌倦是突然间袭来的。无论是自我经验,还是乐队的生命,一切都在被消耗。当时的盘尼西林正在做第一次全国巡演,队员的状态都达到了疲惫的最高点,情绪一触即发。14年的秦皇岛音乐节,小乐和时任吉他手打架,砸碎了电视机的屏幕,两人摔倒在地上,被玻璃碴子扎了一胳膊血。

他不喜欢当时乐队的状态,觉得“time to say goodbye”。

有人劝他留下,有人劝他离开。走之前的最后一场演出,school的主理人刘非送给小乐一件曼城球衣,对他说:“希望你带着荣耀归来。”

那是2014年6月14号,在无数个“不记得”“忘了”的回答中,小乐非常迅速而准确地说出了这个日期,因为“挺难过的,我亲手结束了它的生命”。

即便如此,小乐说了声“再见”,转身就去了英国。盘尼西林乐队解散。

但那是一个漫长的过程,人不是一下子散掉的。2014年年底,小乐偷偷跑回school演了一场,之前的鼓手和贝斯还在。很多人都说,等小乐留学回来,把乐队继续做下去,但最终“有坚守的,有离开的,也有我让他离开的。这是件很复杂的事情。”小乐拒绝用一两句语言去阐释这个“复杂的事情”。

2015年,结束留学的小乐找好新的乐队成员,落地中国一个月就开始排练,演出。重组就像当时的成立一样迅速,同样迅速的,还有矛盾的产生:他和当时的贝斯手发生冲突,将其开除出队。这也直接促成了熊花加入。

小羊入队遵循着同样的轨迹,只需要把上面的“贝斯手”换成“鼓手”,过程并无二致。在行动——厌倦——冲突——更新的循环中,盘尼西林不断完成自我的前进,并最终达到了平衡的状态。

小乐将其称为命运。采访过程中他两次使用“命运”一词,分别用来阐释熊花和小羊的加入原因。

“人被决定是一个特别命运的事。如果当时我没有和鼓手发生矛盾,没有把他开了的话,小羊也不会来。这一切都是命运。”他特意在最后两个字上加了重音。

就在这命运般的2015年,小乐在school的过道里碰到熊花,俩人聊了聊乐器;那一年小羊还在其他乐队打鼓,小乐和关铮(joyside鼓手)在台下看他们演出,说“这小孩打得不赖”。那时小羊十六岁,演出结束后小乐想请他喝杯酒,被拒绝了。未成年人不得饮酒。

那是三人相识的一年,没人想过之后会发生什么。直到2018年,小乐、熊花、小羊才终于形成了现在稳固的“三角阵容”,以乐队的名义参加活动,接受采访。小乐将其比喻为“iPhone X”,他也不知道队员更换了几代,现在可能已经是“盘尼西林6.0”版本了。这个“版本”的第一场演出,就去给迷笛音乐节的副舞台压了个轴,顺便获了个奖——“迷笛年度最佳摇滚最佳新人奖”。

自此,这三人以一种微妙的平衡,一直走到现在。

03 “行万里路”强于“读万卷书”

1992年,小乐出生在河北石家庄。在他最喜欢的国内乐队里,其中一个是万能青年旅店。

小乐形容万青是“极具河北气质”的乐队。在他们的成名曲《杀死那个石家庄人》中,“如此生活三十年,直到大厦崩塌”一句凝练了石家庄这个北方工业城市独特的晦暗和压抑。这种气质在小乐身上的显现度几乎为负。他自己有一套独特的穿衣方式:高礼帽,墨镜,皮鞋。三个符号联结在一起,被压缩成饱受调侃的“曼城人”的标签。

见到小乐时,我很难将他与河北省联系在一起,他更像是《王牌特工》里精致的英伦绅士。不唱歌时,声音低沉,像极了曼彻斯特的暗调雨夜。

中学时代的小乐经常转学,他用“颠沛”来形容自己的青春期,这种“颠沛”直接导致了“归属感”的消失:没有哪一座城市的气质是深深扎根于他的音乐中的。但这同时也意味着,他的音乐可以被任何一座城市的气质所影响。在新专辑的11首歌里,有两首歌的命名中出现了地名:巴西的圣保罗,英国曼彻斯特市的缅因路。

“颠沛”的过往同时也塑造了他的创作方式:需要不断的新的刺激。他钟爱新鲜感,钟爱不同地方的语言、文化、酒精、食物.....并且善于把这些事物的气质,转变为歌曲的气质。在小乐的字典里,从来都没有“故乡”二字,他被世界的离心力拽着走,通过“生活在别处”来拓展自己的音乐版图,通过不断地感受来建立和完善自己的生命经验。

这也是小乐离开当时的盘尼西林,选择去留学的另一个原因:他无法长期待在同一个地方。北京对他来说,太狭小了。

新专辑《群星闪耀时》是受茨威格《人类群星闪耀时》一书的启发。但比起“读万卷书”,小乐似乎更愿意相信“行万里路”所带来的体验:“如果你去巴西,往那地儿站一小时,第二天皮都会裂开,那时你才能知道,那是赤道。”他因此在歌里写到:Dead burning skin intention of thought(晒掉的皮肤是城市的意图)。

他不太愿意一直通过阅读他人的文字来确立自我,更愿意相信身体直接感受到的体验:温度,气候,人文的环境,融合成一个丰富立体的形象。“如果你只是看一本书,那你说的就只能是书里的话,不是你的话”。他想要发出自己的声音。

旅行因此而变得重要。新专辑中的《圣保罗》,就是盘尼西林在“巴西之行”后创作的。当时他们受邀去巴西演出,看到了圣保罗暴力的一面:街上都是跪着的毒贩,警察拿枪指着脑袋,直升飞机在天上飞,交警穿着防弹背心。这些画面在大脑中交汇,最终凝结为《圣保罗》一歌的气质:“一切都很chaos,很混乱,无秩序。就像这首歌一样。”

“如果只有你自己一个人去过巴西,其他成员要怎么去理解你?”

“那只能靠想象力了。”

04 世界是他们的

小乐,熊花,小羊,现在这三人还没打过架。

在小乐的认知中,打架和感情没关系。他把曾经的打架归结为迷茫,早期的盘尼西林还处在疑惑的状态,不知道自己要什么,方向在哪,每个人都很轴,觉得自己才是对的。打架成为了最直接的解决方式,用小乐的话讲,“迷茫的时候就容易那样”。

他也不太会去回忆曾经的事情,好的坏的都不去回忆,觉得是在浪费时间。他不活在过去,正如不会活在同一个地方一样,永远保持着向前走的状态。

“也不会去回忆里寻找灵感?”

“不太会。可能等我老了,变得更脆弱的时候会。”

在被问到一些细节时,小乐说的最多的话是“想不起来了”“都过去了”“已经不重要了”。

“那什么是重要的?”

“我们现在,我们这几个人,想去干什么事,才是重要的。”

现在的盘尼西林知道自己的方向在哪里,这意味着他们知道自己想做什么,也非常明确自己不会去做什么。在《乐队的夏天》录制过程中,节目组想让盘尼西林穿上他们提供的服装,三个人拒绝了,同时也拒绝了玩游戏的环节,觉得“很傻逼”。

三个人的调性并不相同,却在关键问题上能达成一致。日常生活里,熊花过得十分健康:早起跑步,拒绝饮酒,喜欢钓鱼。每天下午才睡醒的小乐觉得挺好的,乐队的成员之间需要互补,“都像我这样就完了。”

在自我确立上,盘尼西林的完成度很高。他们极度自信,自洽,这种自洽将外界的负面评价很好地挡在了乐队的气场之外。采访过程中,我常常无法判定以小乐为核心的盘尼西林到底是过于傲慢,还是过于笃定。自我怀疑在他们身上几乎不存在。

这支年轻乐队同时也在消解传统的摇滚精神和商业逻辑。在工体演出之后,他们也将继续回归livehouse,打破了“从小场地到大场地”的单向发展轨迹。在老派的商业逻辑中,音乐节的压轴乐队如果再回到livehouse,就意味着商业价值的降低。

小乐说:“Bullshit.”

他们也并不认为摇滚乐的现场一定要燥,要和乐迷互动,要看着他们的眼睛。不同的场地,只是意味着不一样的演出状态,“你不定义它才是有意思的。摇滚乐是不能去定义的。”

现在的盘尼西林非常放松。因为“做到了好多人一辈子都做不成的事。很多人达到那个目标(工体)都已经是中年人了,而我们还没到巅峰。”

在工体演出之后,乐队并没有闲下来。“乐夏巡演”还未结束,音乐节和livehouse的演出也在照常进行。在节目播出之后,机遇如潮水般来临,很多乐队都进入了高强度的演出阶段,某种程度上,这是对个人空间和创作空间的双重挤压。新裤子乐队的主唱彭磊曾在微博上写:“长时间的研究自己喜欢的事,才可能有好的作品和表现。天天在外面瞎晃悠,你每天都能看见我,时间久了会觉得这是个SB。”

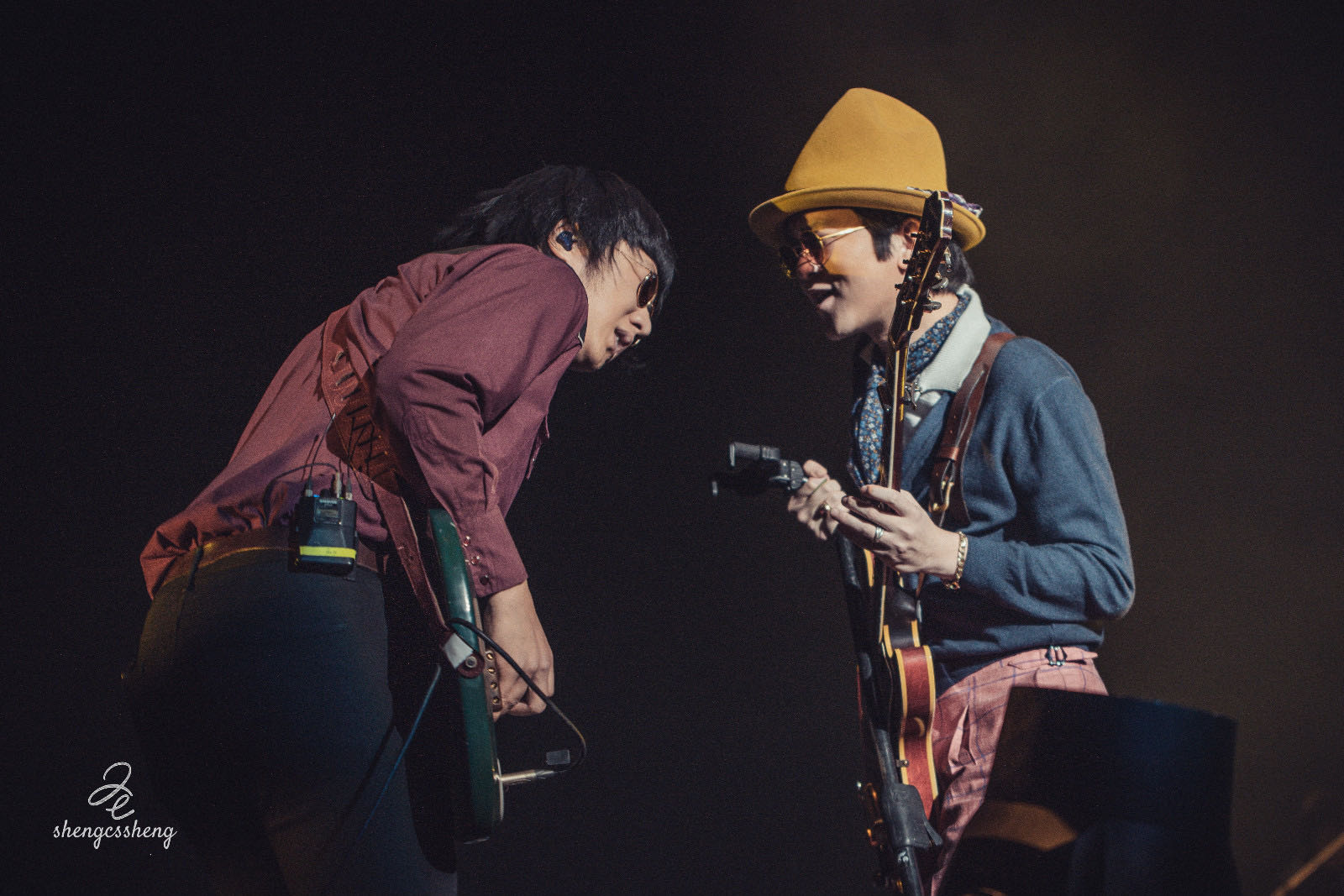

盘尼西林从来没有这样的困扰,他们觉得快乐,“知道为什么音乐人比别人年轻吗?因为快乐啊!”演出中所有即兴的因素,一个动作,一个眼神,都会刺激他们产生更多的荷尔蒙,“只有摇滚乐能给你这个东西,现场是无可替代的。”

这个乐队看上去不会为任何一件事情而感到困惑,至少从不表达困惑。世界永远被他们踩在脚下。

小乐常常出言不逊,面对彭磊的微博控诉,他略有嘲讽地说“那他就应该在家多画点画”;在我问他怎么评价自己的新专辑时,他说“是牛逼的”;在被大张伟质问的时候,他也不急,说“我就这样”。

像摇滚乐一样,盘尼西林终究无法被定义。傲慢也好,张狂也好,当这些不好的词语出现在盘尼西林的身上,你会不自主地从另一个角度去思考:只有先相信世界是自己的,才有改变世界的可能性。

正如节目中,朴树所说,“年轻人就该这样,我喜欢他们”。

责任编辑:张拉灯