釜底游鱼

作者/暗鲸

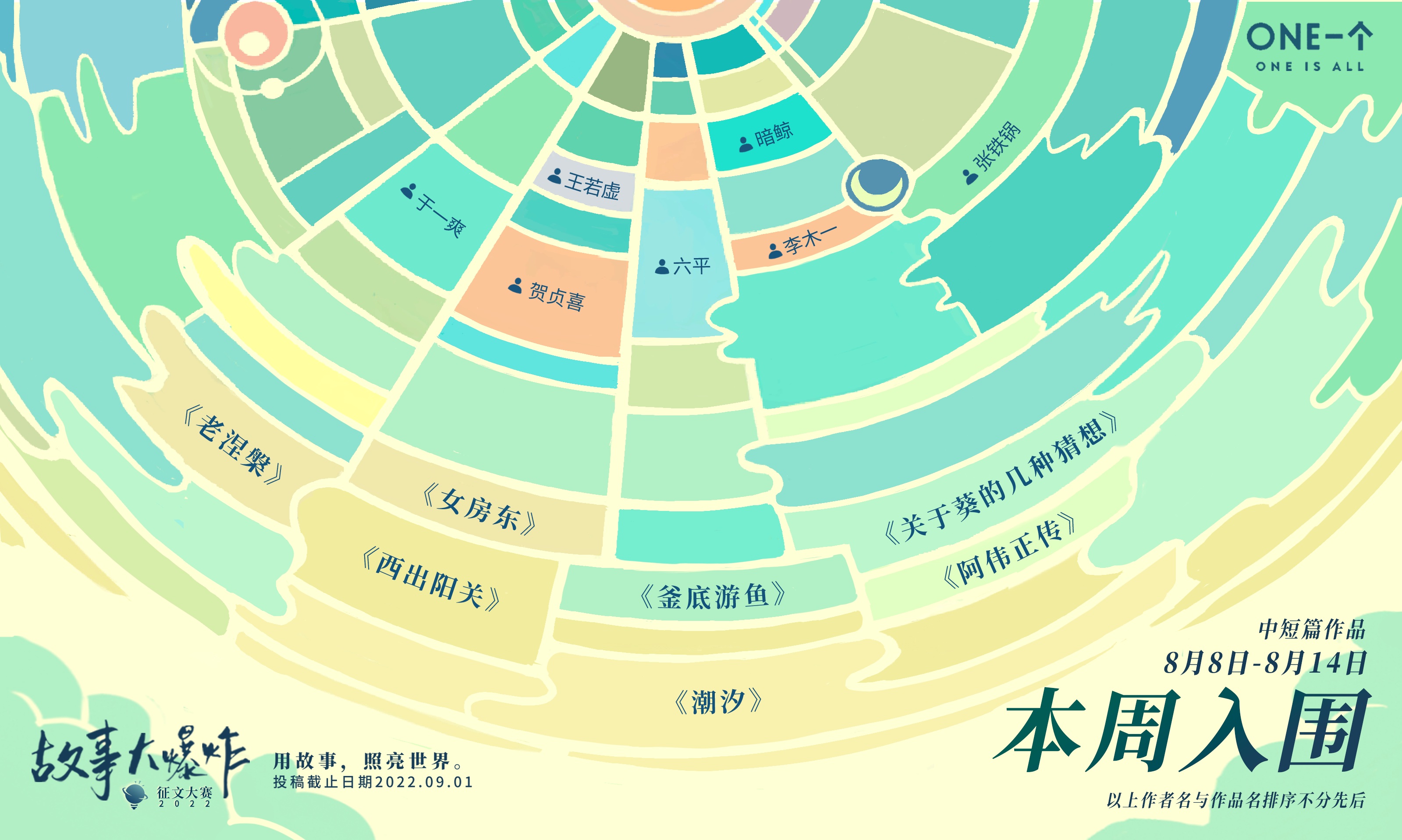

本文为「故事大爆炸2022」中短篇入围作品09号。

三年前,我着手写一部抗战题材的长篇小说,大学同学在A县文化馆任职,便前去拜访,托他提供相关史料,他给了我一箱书籍报纸。我翻阅A县地方志,1940年大事记中有一条“黑龙帮头目陈若谷炸死日军指挥官藤田”,同学在我旁边抽烟,说这件事地方志语焉不详,但有本早已停刊的本地杂志发表的小说可作参考。他在故纸堆里找出一本1985年名为《乌有文艺》的杂志,其中有一篇署名豪尔赫的小说,题目为《釜底游鱼》,全文如下:

1

“若谷,你这孽子。”大龙从午休的睡梦中醒来,窗外晃动的光斑像波光粼粼的水面,又像赌场上白花花的银元。他梦见了戴瓜皮帽穿玄色绸缎长衫的父亲,父亲在摇曳的烛光中若隐若现,胡须像落了一层霜。他不知道父亲为何大发雷霆,他甚至忘记自己名为“若谷”,那个久违得过于斯文的本名只在私塾先生的口中频频冒出,伴随着阴郁的眼神,嘴角流动的苦笑。鹤发童颜的私塾先生一次次拎着他的耳朵,把他从充满鸟雀水草的幻梦中拽出来,让他背书,他照旧一脸茫然,睡眼惺忪,用袖子擦拭口角的涎水,然后吐出一句:“老子不会。”

父亲是举人出身,方圆几十里赫赫有名的乡绅陈老爷,可留给他的印象多半是青灯古佛,嘲讽和詈骂。父亲喜欢午睡过后,坐在门外的躺椅上,抽着旱烟,望着一望无际的田野,田野里啁啁的鸟鸣和佃户的后背让他欢喜不已,黑压压的蝗虫和远处的黑烟又让他面如黑铁。躺椅吱吱呀呀,将他摇出满脸皱纹,将他摇出一头白发,他没有力气再像以前一样,骑一匹健硕的枣红马,带着家丁,把独生子从赌场妓院捆回家中。他坐轿子都气喘吁吁,相熟的大夫把脉之后,说阴阳交替,导致老爷气息不畅,不必担忧。他看到大夫油腻腻的脸颊微微颤动,长叹一口气,一月后,卧床不起。十月的一天早晨,大龙坐在赌场里,面前是山似的筹码,他刚要下注,窗外响起乌鸦嘶哑的叫声,他看到色彩斑斓的琉璃窗上浮现出父亲清瘦的脸庞,随后眼皮不停跳动。咚咚的脚步声从楼底蔓延上来,一个苍老的家丁扶着墙,满脸泪水,愁怨地望着他,几乎和他不约而同,说:“老爷没了。”

大龙来到门外,坐在门口的躺椅上,父亲生前坐过的那张,油漆斑驳,底座的藤条脱落了几根,晃动的声音越发沉闷。田野刚刚收割过,只剩胡茬般的秸秆,稻子还未完全成熟,日本人进城的时间比预计的早了半个月。湖边的芦苇密密匝匝,芦花飘拂,像下起鹅毛大雪。湖中有一座八角亭,父亲出资修建,冬天的时候,和文人雅士在八角亭煮茶赏雪。大龙对父亲和文人雅士的活动毫无兴致,他们披着皮氅,像一群笨拙的狗熊,把手靠在火盆边上,吟咏新创的诗句,然后互相恭维,“青山兄的诗有工部风骨”,“守拙兄的诗师法自然,自叹弗如”。大龙感兴趣的是家丁凿冰捞鱼,或者用芦管吹奏悠扬的乐声,乐声让他想起二十里外的灵妙庵,里面一个十来岁的小尼姑能用树叶吹出各式各样的曲子。母亲在庵里出家,父亲去世也未赴丧,半年后死于服用过量的丹药。他难以将母亲的死和父亲的死建立某种联系,母亲为何出家,从未向他说明,她平静的脸上没给过他任何提示,他曾经向父亲求教,父亲嗤之以鼻,让他对经世之学多用心,莫关心妇人无关紧要的事。

父亲担心他去世后,儿子会败光家业,他临终前一遍遍数着房契地契银票,又吩咐家丁把一封早就写好的信交给好友“青山兄”。刘青山正在城里的戏楼,拉着一个年轻小生的手唱《牡丹亭》:惊觉相思不露,原来只因已入骨。他接过厚实的信封,呀呀叫唤,似乎还身陷戏中,眼珠翻了翻,昏倒在地。

大龙并未败光祖业,他用另一种方式保全家业,他统领的土匪十年间党同伐异,成为当地一霸。这是他自以为是的拯救方式,战马,火铳,刀剑,鲜血,财宝,女人,热血沸腾的生活让他脱胎换骨,从一个流连赌场和妓院的萎靡不振的懦夫变成满身伤痕的硬汉。日本兵只有百十号人,人们以为大龙会和日本人进行一场酣畅淋漓的厮杀,都知道大龙不允许别人来在他的地盘上作乱。五年前一个冬天,大龙酩酊大醉,醒来听说几个外乡人杀了当铺的老板,劫走价值不菲的首饰,当铺老板按时进贡,大龙自然义愤填膺。他带着五个得力干将,每人骑一匹快马,背着长枪,向城外飞驰。一月后,城里大雪纷飞,酒肆阁楼闪着微弱的灯光,如海市蜃楼,石板路响起笃笃的马蹄声,大龙和两个手下从白雪中现身,扔出一个满脸血污的人头。出人意料的是,日本人进城当天,大龙就投其麾下。人们猜想大龙想做“识时务者”,他的长枪显然不是日本人机枪和火炮的对手,也有持称赞态度的说法,认为他忍辱负重,背着汉奸的骂名,保全手下和百姓。

大龙的想法和他们的截然不同,日本人进城当天,城内狼奔豕突,他惊奇地发现常去的酒楼来了一个戏班子,在楼下的喊叫声中临危不乱,咿咿呀呀地演唱。他登到楼上,发现长衫被撕下一条,窗外的百姓抱头乱窜,像遭围猎的兔子,土黄色的阴影涌进城内,如密密麻麻的蝗虫。戏班子只有三人,一个留着山羊胡的老者弹琴,一个麻脸的中年男人击鼓,一个十七八岁的少女朱唇微启。食客散尽,掌柜跑上楼,说,散吧,鬼子来了。三人款款上楼,大龙沉浸在少女的歌声里,竟记不起一句唱词,她像在演哑剧,乌黑的麻花辫,服帖的留海,粉红的脸蛋,珍珠般的皓齿,绣着梅花的夹袄,青色绸缎裤子,等他缓过神,上楼,三人已不知去向。大龙并非涉世未深的少年,看到一个女孩就心旌荡漾,他十四岁就伙同一个稍大的男仆去了妓院,那一夜索然无味,老鸨欺生,派了一个又老又丑的女人,三下五除二让他缴械。等他胡须丰满,肌肉发达,他操着一副公鸭嗓,把银票拍在桌上,让老鸨把花魁叫来。他阅女无数,有时为了猎奇,也会光顾年老色衰的妓女,他们有的像一艘船,任他驾驶,有的像一头野牛,桀骜不驯,但最终都会在银元的清脆声中对他俯首称臣。唱戏的女孩让他想起青梅竹马阿珍,一个竖着两根羊角辫的女孩,那时不过七八岁,女孩在换牙,他捉弄她,要她吹芦管,她吹出一串破音,呜呜哭起来。他去私塾后,阿珍在深闺中学女工,他的同学私下传阅一本春宫图,他看完,突然觉得应该向阿珍家提亲,阿珍家欣然应允,想着攀上高枝,催促陈老爷早日成婚。陈老爷不同意这门亲事,阿珍出身卑微,他早为儿子择好了妻子,城里一位财主家的千金,年方二八,知书达理。大龙没来得及挑战父亲的权威,阿珍哭哭啼啼和他分手,问起原因,闭口不提,半年后嫁给了邻村的木匠。大龙有一次和木匠碰面,说木匠运气好,娶了那么漂亮贤惠的女孩,木匠啐了一口,说,好个屁,又不是黄花大闺女。大龙当了匪首,带着一帮人,扛枪舞棒,闯到木匠家里,让木匠离开阿珍,木匠缩成一团,瑟瑟发抖,说只要别杀他,马上离开他妻子。阿珍正在烧火,听完他的话,站起身,拉了拉衣角,啐了他一脸,一头撞在墙上。大龙无法忘记迸溅在墙上的血浆,每个冬天,雪地里开出红艳艳的腊梅,他胃里都会泛起酸水,总以为那些梅花是猝然绽放,发出噼噼啪啪如血管爆裂的响声。他把她搂在怀里,感到她的热气迅速消散,于是吩咐木匠拿被子来,她一把抓住他的手腕,瞪大眼睛,断了气。阿珍死后,大龙查明了她失贞的真相,一个可以做她爷爷的渔夫强奸了她,第二天畏罪上吊自杀。此后几个月,大龙狂交滥媾,命令妓女们扎羊角辫,学阿珍说话,事后又扇她们耳光,骂她们烂货。

大龙下了酒楼,郁郁寡欢,他被什么人推到日本人面前,一个戴眼镜的翻译叽里呱啦,留着轻飘飘八字胡的小个子日本人面无表情,摩挲着自己的白手套。大龙还沉浸在偶遇戏子的梦境中,一切都似真似幻,一个穿着灰扑扑小褂的马夫牵着日本人的枣红马,毛发油亮的枣红马打着响鼻,啃食地上的草根,马镫晃动,像风铃一样脆响,那匹马很像他的坐骑,它们的鼻子上都有一块花瓣大小的白斑。他记得手下牵着枣红马在城外吃草,很久以前,他骑过它,一路向北,在茫茫大雪里朝劫杀当铺老板的外乡人射击,外乡人举枪还击,互有死伤,子弹射光后,他们抽出长长的马刀肉搏。大龙五个手下有一个失踪,两个被枪杀,剩下两个躺在地上,负了伤,外乡人死了三个,只剩下一个络腮胡。大龙和络腮胡大战了几十回合,他一刀划开了络腮胡黑马的肚皮,像撕开一块绢布。内脏流了一地,马轰然倒地,像驴子一样哀嚎,又去舔舐落了雪花冒着热气的肠子,络腮胡被马压住,来不及起身,被他一刀斩首。

大龙左顾右盼,在人群里寻找女戏子的身影,或许女戏子真是梦中人,她和死去的阿珍有几分相像,不只是长相,他早已从女色中挣脱。楼下喧阗的噪音乱了琴师的阵脚,老者跟不上中年男人的鼓点,而女戏子的眼神像波澜不惊的湖面,阿珍死后,他第一次看到女子有这样的眼神,心里一阵绞痛,生出酸楚的相思。所以,翻译没说完,大龙就低头哈腰,恭敬地叫了声“太君”,则显得不足为奇了,没找到女戏子前,他不想生出事端。

原野上驶来一匹黑黝黝的毛驴,蹄子上沾着木槿花瓣,下来一个戴草帽的胖子,胖子摘下草帽,眯着眼睛,脸上挂满了汗珠,他来到大龙跟前,说,龙哥,藤田请你过去。

2

藤田的军队遭到了伏击,前一天晚上,六个日本兵来到城外的小村子,他们走在满是浆果和落叶的草野上,挨家挨户砸门。一家小酒馆接待了他们,抹着腮红的中年老板娘一开门,就被一个鲶鱼脸日本兵擒住丰满的胸脯,他们哈哈大笑,要老板娘上菜。老板娘转动黄眼珠,说你不放手我怎么去做菜。三个日本兵去后院转悠,两个日本兵抓住大堂里一条黑狗的四肢,翻过来,黑狗一脸惊恐,鲶鱼脸用刺刀梳理它下体的毛发。去后院转悠的日本兵回来一个,报告鲶鱼脸,后院除了老板娘还有一个老年伙计,那两个日本兵正在监视他们,防止他们下毒。

他们为了打发时间,又把注意力转移到黑狗身上,一个日本兵喂它辣椒,它闻了闻,打了几个喷嚏,转过头,日本兵扇了它两巴掌,巴嘎!另一个日本兵提议宰了黑狗,吃狗肉,鲶鱼脸捻着触角般的长胡子,说宰了它太没意思,让上天决定它的命运。他摸出一枚硬币,说正面生,反面死,抛三次。抛了两次,一次正面,一次反面,第三次,他们盯着抛到空中的硬币,迅速坠落,落在老板娘的巴掌里,太君,菜来了。

鲶鱼脸不放心,命令老板娘把酒菜尝一遍,老板娘尝过,鲶鱼脸拉她坐到自己腿上,陪他喝酒。他们喝到凌晨,老年伙计绑在后院的槐树上,鲶鱼脸把猪肝似的脸埋在老板娘胸脯上,要去剥她的衣服,她甩动蓬乱的头发,说,我自己来。他们又笑起来,吆西。

老板娘捂着肚子,走向后院,后院突然响起枪声,日本兵跳了起来,夺门而逃,门外两挺机枪迎面扫射,瓦片墙皮木屑花瓣四处飞溅,日本兵跳舞一样,纷纷倒地。一个死里逃生的日本兵跑回军营,落汤鸡一样,头发湿漉漉的,沾着柳絮和草叶,藤田认真听完士兵的汇报,微微扬起嘴角,抽出腰上的武士刀,扔到他面前,他低下头,痛哭起来。

老板娘和老年伙计不知所踪,藤田抓住几个村人,拷问一番,得知伏击他们的可能是湖东一带的民团。

大龙的人马在前面开路,藤田的军队在后面压阵。原野郁郁葱葱,鸟雀在杨树上叽叽喳喳,蝴蝶落在木槿花和婆婆纳上,低矮的房子飘出歪歪扭扭的炊烟,篱笆围住的菜畦留着一堆腐烂的菜叶,几只公鸡在津津有味地啄食。

那是什么人?藤田问。他指向湖中八角亭里一个垂钓的黑影,距离太远,大龙用望远镜望了望,那人戴着斗笠,看不清脸。钓鱼的,大龙说。藤田拔出手枪,朝湖中射击,黑影抱头逃窜,隐没在芦苇荡里。

大龙来到湖东边界,停了下来,前面是高高的荒草,远处是青色的山峦,湖边的水车像织布机一样转动,一艘系着的小船不停撞击岸边,水面涟漪荡漾,掠过两只长嘴的水鸟。

藤田举起望远镜环视一圈,说了一通日语,大龙问翻译他说什么,翻译说,太君觉得风景很美,野渡无人舟自横。说话间,水面上荷叶乱颤,下起一场骤雨,大龙带着日本兵到破庙里躲雨。破庙尘味扑鼻,梁上簌簌落灰,斑驳的柱子上结着蛛网,一尊罗汉凶神恶煞,眼珠一黑一白,座前放着一只发黑的苹果,落满了蚂蚁。破庙挤得水泄不通,大龙浑身刺挠,日本兵也抓耳挠腮,藤田扯下头发上的蛛网,问大龙民团在哪。大龙摇摇头,他和民团交战过几次,各有胜负,两年前,团长病死,民团名存实亡,剩下的一小波人不过是乌合之众。大龙说,不如派几个人引蛇出洞。藤田说,这主意好,你带你的人去。大龙后悔多言,他带着十几个人走出破庙,山峦如在画中,湖上雾气腾腾,荒草青翠欲滴。雨停了,雾气退去,山头上霞光万丈,他们躲在草丛里伺机而动,草丛里混合着泥土和花草的味道,不远处窸窸窣窣,拨开草丛,一条三角头的青蛇昂起头,喉咙鼓得像拳头。大龙抽出靴子上的匕首,切断蛇头,喉咙里跳出一只黏糊糊的青蛙,蹿进了草丛。

龙哥,那有个人。山脚下过来一个戴斗笠穿蓑衣的人,挑着担子,一颠一颠,大龙怀疑他是八角亭里的垂钓者。那人走近,大龙派人拦住,手下取下他的斗笠,在他身上摸了摸,又翻了他的担子,举起一把锯子,说,是个木匠。大龙站起身,脚底酥麻,那人似曾相识,他想起来了,是阿珍的丈夫,怕死的木匠。木匠鬓角斑白,一嘴黑牙,他怯怯地叫了声“龙哥”,大龙点点头,问他从哪来,到哪去,他说上午给人打了一张八仙桌,在主家吃过午饭,下午去山上给阿珍烧了纸,今天是她忌日,这会回家。大龙说,你知道民团在哪吗?木匠摇摇头,说得回去给她娘熬药了。

木匠走后,大龙魂不守舍,与其说想起阿珍,不如说想起前两天偶遇的女戏子,女戏子水面般的眼神和樱桃小口在他脑海里飘来飘起,阿珍的面容则像风吹散的梅花无影无踪。

月上梢头,大龙一无所获,藤田下令,把人马混编,分成两队,由日军指挥,副指挥和藤田带领一半人进村打探,藤田和另一半人驻守破庙。藤田特别吩咐,进村人马不得扰民。

靴子发出噗滋噗滋的声音,村子里多是残破的院墙和倒塌的房屋,小学校舍掀了屋顶,椽子像一排烧焦的肋骨,依稀传来歌声,他们竖起耳朵。寻了一圈,在村西边发现了亮光,包围过去,一个门口挂着灯笼的院子里摆了三桌寿宴,老寿星端坐在厅堂的太师椅上,子孙跪在蒲团上磕头,戏班子在一旁唱祝寿歌。大龙挤落睫毛上的水珠,一眼望见唱祝寿歌的女孩正是女戏子,即使在枪林弹雨刀光剑影中,他也没像现在这样心怦怦跳。副指挥招呼亲属继续,他走过去向老寿星作揖,说了句蹩脚的中文,福如东海,寿比南山。亲属忍不住发出笑声,又立刻板起脸,副指挥让他们不要惊慌,自己是来祝寿的。老寿星说来者都是客,招呼客人。亲属又摆了两桌,备上酒菜,酒过三巡,一个日本兵走进厅堂捏女戏子的脸蛋,副指挥大吼一声,巴嘎,孩子吓得哇哇大哭。副指挥拽过大哭的男孩,搂在怀里,男孩五六岁,瘦小,像个鹌鹑,不住发抖,副指挥哈着酒气,说,你们一定知道民团在哪?没有人回应。副指挥拔出匕首,拿刀背在男孩的脖子上滑来滑去,说,小孩,你一定知道吧?一个女人捂着嘴巴,不敢哭出声,老寿星说,官爷,我们都是庄稼人,不关心打仗的事。女人大概吓坏了,突然来抢孩子,乱枪射去,女人应声倒地,众人惊叫。日本兵哗啦啦拉动枪栓,瞄准人群,副指挥放走男孩,男孩跪在女人尸体旁,肩膀一耸一耸。

击鼓的麻脸男人突然站起来,说,我就是民团。

3

藤田的营部设在城内的李公馆,原主人是国民党师长,日军进城前半个月,举家逃往南京。李公馆弥漫着桂花的芳香,园丁修剪冬青树,老妈子给月季花洒水,几个男仆在院子里腌排骨。

戏班子在二楼唱戏,山羊胡老者闭眼拨弦,麻脸男人摇头晃脑敲着竹签,女戏子翘着兰花指,呀呀呀,翕合朱唇。藤田坐在太师椅上,跟着节奏抖腿,大龙心里情不自禁打着节拍,哒哒,哒哒,父亲至交刘青山常来家里唱戏,带着两三个乐师,化妆,穿戏服,一丝不苟,和台上相差无几。

藤田没有杀麻脸男人,连拷问都没有,男人被带回破庙,坚称是民团,拒绝交代其他成员下落,藤田打量他一番,在他身上闻了闻,说他不是民团,身上没有硝烟味。藤田把男人带到破庙外,用手枪顶着他后脑勺,给他一把步枪,让他射击水车,男人打光了五发子弹,无一命中。麻脸男人沉浸在戏曲里,一脸陶醉,大龙汗涔涔的,藤田为什么不杀麻脸男人,又不放他走,他像在玩猫捉老鼠的游戏,等他玩腻了,就一口吃掉。大龙端看女戏子,视线从脸上转移到起伏的胸脯上,继续往下,停留在修长的腿上,他不合时宜地勃起,嘴里生出咸腥的味道。他想起在私塾偷看春宫图,当夜遗精,把湿漉漉的裤子扔进床底。

刘青山来拜访藤田,邀他去戏楼看戏,县城的名角,藤田欣然前往。过了几天,刘青山来李公馆,在藤田的房间,闭门教学,一唱一和:原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣,良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院。

大龙心不在焉,他原以为藤田结交了刘青山,喜新厌旧,会放走戏班子,没想到戏班子还是困在公馆,从早唱到晚。藤田偶尔来听听,大多数是副指挥听,那个一脸横肉的日本人显然没有音乐细胞,只知道噼噼啪啪吐瓜子壳,或者和士兵玩桥牌。

大龙去了一趟湖东的山上,给阿珍上坟,手下握着镰刀割去山路上茂盛的野草和荆棘,坟包长出了一圈绿叶,坟头上的灵幡猎猎飞扬。大龙祭奠罢,原路下山,一对彩蝶在他肩头萦绕不去,山脚下高高的草丛像波浪摇摆,小船在湖中随波逐流。一声枪响,大龙以为有人打猎,走在最前面的手下摇摇晃晃,倒在地上,不停抽搐。大龙和手下立即卧倒,朝草丛射击,砰砰啪啪的声音很像过年放爆竹,他乏味起来,之前十多年的打杀生涯不过如此,一场不是你死就是我活的无聊游戏。他右小腿陡然酥麻,脑袋嗡嗡响。草丛洇出稠密的鲜血,再无动静。手下小心翼翼,包抄过去,朝草丛里四个倒地的身体补了枪,大龙拖着残腿,看到两个熟悉的身体,一个是木匠,一个是寿宴上坐在死去女人旁边的光头。

回到李公馆,日本军医取出大龙小腿上的弹片,藤田朝他竖起大拇指,他看到藤田土黄色的军帽下露出几根粗硬的白发。大龙剿匪有功,当晚,藤田设庆功宴,席间,留在李公馆的手下透露了一个秘密。下午,刘青山和藤田在房间唱戏,唱完戏,刘青山没出来,有人听到房间里的喘息声,再后来是枪声,两枪,刘青山抬了出来,穿着戏服,脑袋和胸口两个血窟窿。大龙的小腿钻心疼痛,他悲喜交加,悲的是父亲的至交刘青山有龙阳之好,母亲的出家和父亲异乎寻常的友情难脱干系,喜的是藤田不好女色,不会把魔爪伸向女戏子。

大龙喝吐了一回,他被人扶回房间,迷迷糊糊看到一条黑狗吃他吐出的秽物。他刚睡片刻,两个日本兵抬进一床卷起的蚕丝被,打开被子,女戏子一丝不挂,双目紧闭,日本兵说是藤田赏赐给他的。大龙坐在床头,不知所措,女戏子双颊绯红,肌肤像绸缎一样光滑,散发出茉莉的清香。大龙摸了摸女戏子平坦的腹部,像冰一样,他打了个冷战,爬了上去,女戏子说了几句含混的梦呓,流出两行泪水。大龙下了床,在屋里踱来踱去,墙上画中的仕女垂头丧气,墙角的一盆兰花枯萎大半。后来,女戏子醒了过来,拉过他的手,放在她小巧的胸脯上,大龙说她像他青梅竹马阿珍,问她叫什么名字,她莞尔一笑,说她是阿珍的亡魂。

藤田一天之中接到三个电报,他神色不安,对大龙说,陪君千日,终有一别。藤田没说去哪,晚上,盛情款待黑龙帮和戏班子,大龙茶饭不思,藤田的脸上笼罩着乌云,女戏子一如往日平静,似乎昨晚大龙身下鲶鱼般滑溜的躯体仍是个捉摸不定的幻影。藤田指着老者和麻脸男人,告诉他们可以回家了,他们接过一把铜钱,下了楼,楼下响起一阵枪声。藤田起身,甩手踱步,唱起来:如花美眷,似水流年,似这般,都付与了断瓦残垣。大龙怅然若失,女戏子脸上闪过一丝不易察觉的冷笑。

酒席散去,大龙来到楼下,在树下小便,月色阴惨惨的,墙头上站着一只长尾鸟,公馆里的桂树哗啦啦响动,空气里吹来一股血腥味。女戏子走过他身边,带着蔑视的表情,挽着藤田的胳膊,去了藤田的房间。大龙除了怨恨,别无他法,他进入公馆,就要上交武器,他成了拔掉牙齿和利爪的老虎。

第二天一早,窗外喜鹊聒噪,人头攒动,日军在收拾行装。藤田容光焕发,邀请大龙去二楼吃早茶,各式点心备齐,墙边两排士兵持枪而立,大龙牙齿一阵酸痛,藤田说,不舒服吗?陈君。大龙说不是,藤田说,趁热吃,还得上路。大龙问女戏子去哪了,藤田说回家了,大龙瞥了眼小小的戏台,戏班子的家什还在,三弦,小鼓,竹板,仿佛三人就坐在那里。藤田循着大龙的视线,笑着说,睹物思人?大龙无比酸楚,他心知肚明,和他肌肤相亲的女戏子已经香消玉殒。藤田说,我听刘青山说你父亲是昆曲行家,想必你也造诣不浅,不如合作一曲,留作纪念。大龙连忙摆手,说他是武夫,玩不了这个。藤田不依,拉过他,坐在戏台上,让他选乐器,他只好拿起竹签敲起小鼓,藤田抱起三弦。铛铛铛铛,藤田弹出的调子透出一股苍凉,很像大龙多年前在集市上听到一个盲人弹的《易水歌》,他醒悟了,此为诀别之曲,藤田不会放他一条生路。

大龙的鼓点凌乱起来,三弦琴箱上蟒蛇的花纹渗出血珠,他无意间发现鼓面的边缘炸了线,为了不让藤田生疑,他一边敲鼓,一边用中指无名指小指合力拽开线头。鼓面裂开,底座正中装了个四四方方的木匣子,里面藏着一颗手雷。

大龙感觉到藤田刀片般的目光扫了过来,他觉得一切都是女戏子布的局,或许她是阿珍或者木匠的亲戚,或许她看过他在戏楼客串过鼓手,或许她笃定他会吃藤田的醋。她想一石二鸟,让黑龙帮和日军自相残杀,在她眼里,他早就是釜底游鱼。他开始想象明天报纸上会怎么报道这件事,是说他炸死日军头目成就佳话,还是慌乱引爆手雷炸死自己留下笑柄?他来不及想那么多,他能证明两件事,一是他杀了日本人,不是祸害百姓的孽子,二是他为一个心爱的女人而死,手下可以作证。他握住手雷,脸上浮现出弥勒佛一样的笑容,在藤田拔枪之前,果断拉开保险栓,白墙开满红花。

全文完

未经许可,请勿转载。