时间雨

作者/

2019年5月14日,灵感枯竭的剧作家余晨发现自己的世界凝固了。一切都从那场暴雨开始,当天地间倾泻满雨水时,时间停止了。而他正在贵州靠近余庆县的山野,一辆车中。

他惊异地看着凝滞在空中的雨滴,纹丝不动的云层,不再摇曳的青草。令他真正困惑的是,时间似乎仍然局限在这小小的车内,方圆五平米内的时间仍然在运行,而随着车子行驶,它即带动着周围的时间流动——于是雨滴正常落下,静止在天空的飞鸟震动翅膀,隐藏在草丛中的青蛙亮起喉咙。

这似乎是他最清晰地意识到,或者说观测到“时间”这一名词的时候。在他四十年的生命里,时间大部分虚掷而去。他曾写过漂亮的剧本,一出道即获得瞩目,电影非常卖座,令他收入可观,之后于是顺利打入了电影圈,那时他才二十五岁,自信满满,觉得才华犹如即插即用的电脑,点亮屏幕就能笔耕不辍。后来他忘了自己又写了些什么,大多商业之邀,他乐得其中,流连忘返于浮华和酒精之间。

新年伊始,他发现自己已经拖稿半年,钱收了一半,一个字未交,制片人发誓要起诉他。春节期间,他把自己关在酒店,没回老家,盯着电脑,可他真的一个字都写不出,大部分时间扔在了酒店泳池和酒吧里。确切的是,生活中凡是能往后拖的事我们都会往后拖,也许我们都深信自己不朽,拥有无限。亦或者,不管多么痛苦,我们总要逃往轻松的那一边。

他把稿酬退回制片人,发了一句抱歉,将手机扔掉。

余晨第一次来贵州,盼望青山绿水寄予灵感,想法过于朴实,果然毫无收获。他开着一辆黑色本田,在经过一圈又一圈令人困乏的盘山公路后,忽然豁然开朗,进入一片旷野。他脑海冒出了一丝涟漪,像有人从迷雾中朝他挥手,还是一个女孩的倩影,他试图仔细捕捉,恍惚中分神,车子撞上了什么。

是一头鹿。

在余晨下车查看时,那头成年雄鹿竟挣扎站起,一瘸一拐地消失在远处。余晨沿着星星点点的血迹追寻,翻过山坡,竟然一无所获,雄鹿彻底消失了。也就是这时,远方群山乌云密布,大雨倾盆,雨以肉眼可见的速度蔓延而来,余晨连忙往回赶,刚踏进车,暴雨就追上了他。

像照片被定格一般,这层结界形成了。

此时的他踩下油门,肆意奔驰在无人的旷野,那层边界既无形又极其规则,像温柔的手抚过,雨于是活了,车子驶离,又如锋利的刃掠走,雨又死了。他观察羊群奔跑飞扬而凝结的鬃毛,草蜢展示腾空后强劲的大腿肌肉,他来回前行倒车只为看云卷云舒,他打开车子大灯发现光束无法自主穿过结界。

余晨对这瑰丽的景象疯狂,来不及想为什么,以及将会怎样。他的眼睛贪婪地舔食窗外的风景,这是神迹,是启示,这就是上天寄予他的灵感。

最后,他终于看见了那头被撞伤的鹿,在离路边十余米的地方。它前腿屈膝,整个身子侧倾,几乎要挨着大地,它的血淌了出来,悬浮在空中,和钻石般的雨滴混杂交融,晶莹剔透。余晨看见雄鹿的眼神,是疲惫不堪的边缘,它本可以躺进深沉的大地而眠,如今甚至被剥夺了彻底死去的权利,要以这样非死非活的模样塑成标本。

余晨觉得自己心中一凛,车子没油了。

从好奇到疯狂,再到冷静下来,余晨明白了如今的处境并不太妙。他意识到自己根本不敢踏出这片区域,出去,就是彻底的寂静,那里是生命的终结之处,是时间的灰烬,空间的坟墓。

余晨困在这车里五日,他头顶的雨也下了五日。目力范围内没有任何一个人,只有不远处的雄鹿陪着他。他饥饿,寒冷,车里的零食已被扫荡干净,几份报纸当做抵御寒气的被子。夜晚时,他甚至想过点燃报纸取暖,这个行为被联想成卖火柴的小女孩,鉴于其悲惨的结局,他觉得自己还不能那么悲观。他当然试过手机,除去没有信号这个显而易见的事实,还发现手机的时钟仍然在向前。目前唯一不缺的就是雨水,他摇下车窗,伸出舌头大口痛饮,贵州的雨甘甜味美,令他想起了儿时在故乡做过一样的事情。基于谨慎,他还将车里几个矿泉水瓶都灌满了作为备用。

他试过探查界域外,小心翼翼地将一份报纸穿过那道无形的边界,纸张的边缘甚至能穿破雨滴,将其一分为二,犹如有丝分裂,分裂的雨滴强硬地滞留原地,不情愿地和塞进的报纸共同拥有那片领土。直到余晨将报纸完全推出了界域,于是报纸就如冻住般横陈在虚空中。

第十天,余晨觉得饥饿已经开始蚕食他的脑子。他意识到这个处境根本就是他的问题。他的人生,他的思想,他的情感,早已如车外的世界一样死寂。包括他的写作。原来这其实是惩罚。

一晃十五年,他到底都做了些什么?他已经忘了最初对文学的热忱,甚至羞于提及这两字。他写的是什么快餐垃圾?在一部电影中极尽谄媚之能,用繁复的情节搔动观众的生理感官,与电影评论家争锋相对,狡辩称一切为了观众。又在另一部电影中端出陈词滥调的价值,只为了配合一位行业顶流的演员。毫无例外,在商业层面,他的电影从未失手,他用符合当下观众审美的观影经验为商业逻辑站台,甚至都没有明白商业逻辑是什么。他最擅长拼贴,将海量的他人的点子拼接、融合、变形,剔除了抄袭的可能指控,以此换来大量快速变现的作品(商品)。

在感情方面,尽管谈了七八个女友,四十岁的余晨仍然没有结婚。于他而言,情感也沦为了一种商品。

第十一天,余晨怀疑,其实并不是这片空间令时间仍然运行,而是因为自己的思维还在活动,带动了这方圆五平米的时空运转。可是为什么只有这五平米,为什么只在这车内?还能再扩大一些么,他努力尝试,觉得自己像一个气功爱好者,用精神对外攻城略地,但并无所获。很快消沉。

他确定无疑地被困在了这五平米的时空内了。

第十五天,虚弱的余晨看见副驾上坐了一个女孩。起初他觉得是自己饿出了幻觉,女孩轮廓模糊,面目不清。慢慢地,他能看见她乌黑的头发丝了,然后是她侧脸清俊的线条,微微翘起的鼻翼,女孩托着腮,望着右车窗外。她应该只有十八岁,余晨心想,她很眼熟,她为什么这么眼熟。

“因为我属于你。”女孩说。有那么一瞬间,余晨被吓到了。

“你还记得我吗?”女孩问。

余晨茫然。

“我是你第一个剧本的女主角,你从未完成的第一个作品,野心勃勃,雄心万丈却出师未捷的处女作。”

女孩给了余晨足够的反应时间,后者在记忆的海洋中险些溺死。

他想起了曾经构思的那个剧本,是关于一个小镇和几个年轻人,意识到自己只不过是某个人渐渐即将消失的记忆里的片段,在这个镇子逐渐消亡时,年轻人出发要去找到那个人。

而时年二十二岁的余晨当时是这样第一次写下他的女主角的:

“我看着那个女孩,她站在山坡的凹处,背影挺拔修长。山坡四周被群山包围着,远处是夕阳下陷入雾霭中的树林,枝杈努力缠绕着向上生长,试图够着那轮阴云后的太阳。光线也软绵绵地透过树林中弥漫的薄雾,一点点撒在她身上,她站在这暖黄的余晖中,雾霭渐渐地浓重了起来,她的身影像水墨一样被描绘成了剪影,她突然回过头来,我看见了她那漂亮的眼睛,清晰地看见了那双深不可测的瞳仁,就像我第一次看见她一样,灵魂也要止不住跌入其中。她的那双眼睛,有些人,即使等她到了七十岁,是的,你也能看出,她就是那种为了自己的命运,能向所有说不的人。我突然明白了所有,为她的所作所为。当然这只是我的一个梦,那晚我从梦里醒来,不住地颤抖,知道她已经离我远去。”

这个剧本夭折的真正原因是余晨向其倾入了过大野心,试图摒弃常规的线性、非线性或环形叙事手段,在与那时还保有联系的同学争论的过程中,他觉得亚里士多德的《诗学》带来的叙事论过于老旧,对好莱坞或者欧洲戏剧的幕结构更是嗤之以鼻,在他眼中元代诗歌讨论的“起承转合”与世阿弥所言能乐的“序破急”一样呆板无趣。将坎贝尔的《英雄之旅》和麦基的《故事》做了桌脚垫之后,他希冀在两条看似独立却互相映射的故事线中,随着主角们每一次行动,去影响拥有他们记忆的主人。叙事主体“我”成为了故事里的第三人称,前文发生的情节是更早的序章,每一个情节点的演变奔涌向了一切的源点,直到诞生你中有我我中有你,无限嵌套的效果。

他开始迷恋量子物理,想用前沿的物理学理论去描绘剧本,称物理学即是哲学。他想象世界是事件连续的、永不停歇的涌动,是稍纵即逝的实体不断地出现和消失,是一系列的振荡,是一个由事件而非物体构成的世界。这个世界万物之间都在互相关联和影响,每一样物体和人物都是不稳定的,但永远都在从一种互相作用跃迁到另一种互相作用里。

他丢弃了人物塑造和情感逻辑,扬言寻找的是超越时间、空间、生命、善与恶、爱与恨的真相。“这些只不过是微不足道的人类才会拘泥的渺小概念。”他后来在洛夫克拉夫特的言论中找到了共识,颇为自豪。

从此之后,他笔下有温度的人物渐渐消失,再往后,他淹没在梦境、记忆、碎片和物理结构之中。他拒绝了所有商业投资的项目,他栖息的住所从阳光普照的公寓下沉到了逼仄潮湿的地下室。他不修边幅,不见朋友,四体不勤,只吃外卖。前不见通路,后不见归途。

他的初恋女友一直陪着他,毫无怨言,从未提过要过上等人日子的憧憬,也一次都未将他和成功人士对比,只是自己默默努力,偷偷打两份工养活他们。在一个夏秋相交的清晨,监控显示五点五十七分,女友从711便利店结束夜班,经过十字路口时,被一辆只得早六点前进京的长途大货车撞飞。

女友的父母来地下室将她的遗物统统带走,那对老人淳朴而善良,没有责怪余晨,走时甚至偷偷在其枕头底下留了两百元钱,因为了解这个男孩根本无法自力更生。看着床上那一对枕头,余晨这才发现原来自己的物件是如此稀少,稀少到空无一物,渺小到微不足道。狭窄的地下室里根本容不下超越时间、空间、生命、善与恶、爱与恨的真相。

之后他用了十四天,就完成了那部卖座的商业电影剧本,从此踏入了名利场。

一晃十五年。

“你还记得我吗?”女孩再次问。

“也许是我忘了。”余晨回答。

“再试试?”

“想不起来了。”

“你还可以重新写。”女孩望着他说。

这句话像一个开关,在知晓每个转折之前,我们常常无法猜测命运别有所图的动机,故事到底在讲述什么,直到最后一页,所有的灯被打开了。

余晨看见车的后座挤满了人,是陪伴女孩的那三个小镇男孩,他们洋溢着青春和活力,其中男主角的眼里闪耀出一股坚定和期许,击中了余晨的内心。

他们竟然与残存在记忆中的模样没有任何的变化,不,应该说正在变化!男主角眼中的坚定取代了曾经的莽撞,而那抹期许的神色到底是谁赋予的?难道不是我自己吗?

一念起,万象生。

也许时空流动的本质是因为思想?一念之间,事物变化,沧海桑田。时间奔涌在变化的缝隙中,而我在变化,我被变化。

这是一次完美的机会,在外面的时间停滞时,而他仍然在,也就是说,余晨拥有足够的时间,可以重新拾起曾经一直未完成的剧本。

“我们终于找到了你,希望能帮你。”女孩展开笑颜,天真且热忱。

他幡然醒悟,这哪是惩罚,这简直是恩赐。

余晨思绪纷飞,开始整理脑海中曾经的剧本架构,散乱的桥段,断断续续的对白。他没有笔,只得在脑中推演,摆弄自己的思维和记忆。他发觉现在唯一拥有的就是这几个角色,这是他最好的材料,也是最好的伙伴。

他和副驾上的女孩还有后座的男孩们对话,交流,交锋。他们大声驳斥他的观点,激昂的声调令余晨也情绪热烈;他们也为每一个潜力无限的设定鼓掌欢呼,令余晨又害臊羞愧。他们是最好的演员,生动而多变,敏感又奔放。余晨甚至将那几个男孩轮番尝试男主,看他们为激烈的竞赛拼得头破血流,或是在夜里为失利而悲伤落泪。他看见他们一点点成型,身形在随着每一个细节的铺陈而变化,拥有了立体的五官,紧致的皮肤,炽热的血液。有的愈发强壮魁梧,有的精瘦却神采奕奕。

然而在整个疯狂的创作过程里,唯一不变的一直是他的女孩。她是那样的美好,拥有着青春的激情和力量,热烈地对待纯洁的爱和幻想,时刻闪耀着欢乐。在她身旁他早已忘却了饥饿和寒冷。

为了寻找他最开始设想的稳固的叙事结构,他开始编织情节,无限的时间令他可以反复体会曾经的生活,洞察日常。叙事成为了排列组合无穷无尽的信息,建立它们与过去、现在和未来的联系,将因果分类,以发现意义。他又在某一个时刻顿悟,觉出不满,意识到分别心和因果是阻碍洞察世间真相的罪魁祸首。他尝试从整体论出发,也就是所谓的混沌本质去看问题,以万物之间本质性的互相关联来刻画事件。这令他在很长一段时间感到兴致勃勃。最后,他终于找到了那个绝妙的叙事方式,一种将细碎信息重新粘合成一个整体,从事件的微小粒子推导出整个银河的秘籍。他检阅手中的情节,如握住一把砂砾,那是整片星群。

现在到了最后一个阶段,台词。他尝试无数的词语,为他们编写对白,经历了一次又一次的失败,将每一个字眼和音节都如象牙般雕琢。对白和对白间的音律像雨一般柔和,继而急促,旋又爆裂,再复归细腻。如是往复,绵绵不绝。

他的剧本终于来到了尾声,他还缺一句对白,最后一句对白。人物念出这句话,一锤定音,一切将回到原点,又像古寺的钟鸣,悠荡不绝,故事再也没有任何人能将其结束,拥有无限。

所有人都满意地消失了,只剩他的女主角。

余晨的目光越过了那位十八岁的女孩,落在她右车窗的反射镜像里。他被吓坏了,玻璃里的他已经垂垂老去,从未停歇的雨水一行行淌过车窗中纵横沟壑的面容。

“你后悔么?”女孩问。

她身上充盈着力量,唤醒与鼓舞他情绪的力量。人人都有青春激情,可是谁能有机会重遇记忆中的那份热忱,它曾使他兴高采烈也让他深陷忧郁,使他一落千丈也令他痴迷沉醉,伴随着他整个生命中最好的时光。她真的逃出了被遗忘的小镇,出来寻他。她是他的记忆,也是她的记忆。

此时女孩浑身闪耀着光芒,而余晨却褪色黯淡无光。

时间一直流逝,或者说时间从未流逝,流逝的是我们。

“我写不出最后一句台词。”他年迈体衰,像用尽了所有力气。

女孩打开车门,轻盈地走进了凝滞的雨幕中,向他伸出了手。

“来吧,你只剩四个字了,最后四个字。”

余晨惊讶地看见女孩动作灵巧,在静止的界域中畅通无阻。

“来,过来。”

余晨仍然恐惧踏进雨中,他害怕自己会停滞在时间的死寂里。他犹豫了,退缩了,好像又习惯了一种状态,习惯了这五平米给予他的安全。可是女孩还在向他召唤,她是那样的真诚,向他发出永恒的邀约。余晨意识到再不过去,他将永远失去她,她越走越远,就要消失在雨中,犹如消失在剧本中的梦里,余晨止不住地颤抖。

为什么不试试,为什么不再努把力,为什么不坚持一下,为什么不承认自己错了,为什么不敢说出对你的思念。

可是又能怎样呢?试了又能有好结果吗?努力无非是勇猛地撞向更大的打击,坚持只会从一片泥潭跳入另一片沼泽,错了又如何?你已不可避免地离去。

世间无非“为什么不”和“又能怎样”两种态度。积极也好,消极也罢,所有的那些瞬间都会消失在时间中。余晨觉得总得做出一个行动,来结束自己的故事。

“为什么不!”

他脱口而出这四个字,然后冲进了雨幕。

女孩微笑,他终于认清了她的脸,那张为他操劳无数日夜,默默陪伴他的脸庞,他亏欠了她那么多,却忘了一切的原点。

“你个笨蛋,你忘了吗,你当初就是这样遇见的我啊。”

凝滞的雨倾盆而下,将天地融合。

2019年的5月14日,一个二流剧作家去贵州自驾游时在某段山区失踪了,他没有留下任何痕迹就不见了,无人知晓,没有人去调查,没有人发现尸体。

事实上他滞留在山区某段谷底,车子抛锚,掉下公路。他痛苦又孤独,死前眼睛睁得很大,但目光像看穿了真理。一个孤独的人面临死亡,形象如落日一样逐渐淡出,消散在记忆中,剩下的只有伤痕。

全文完

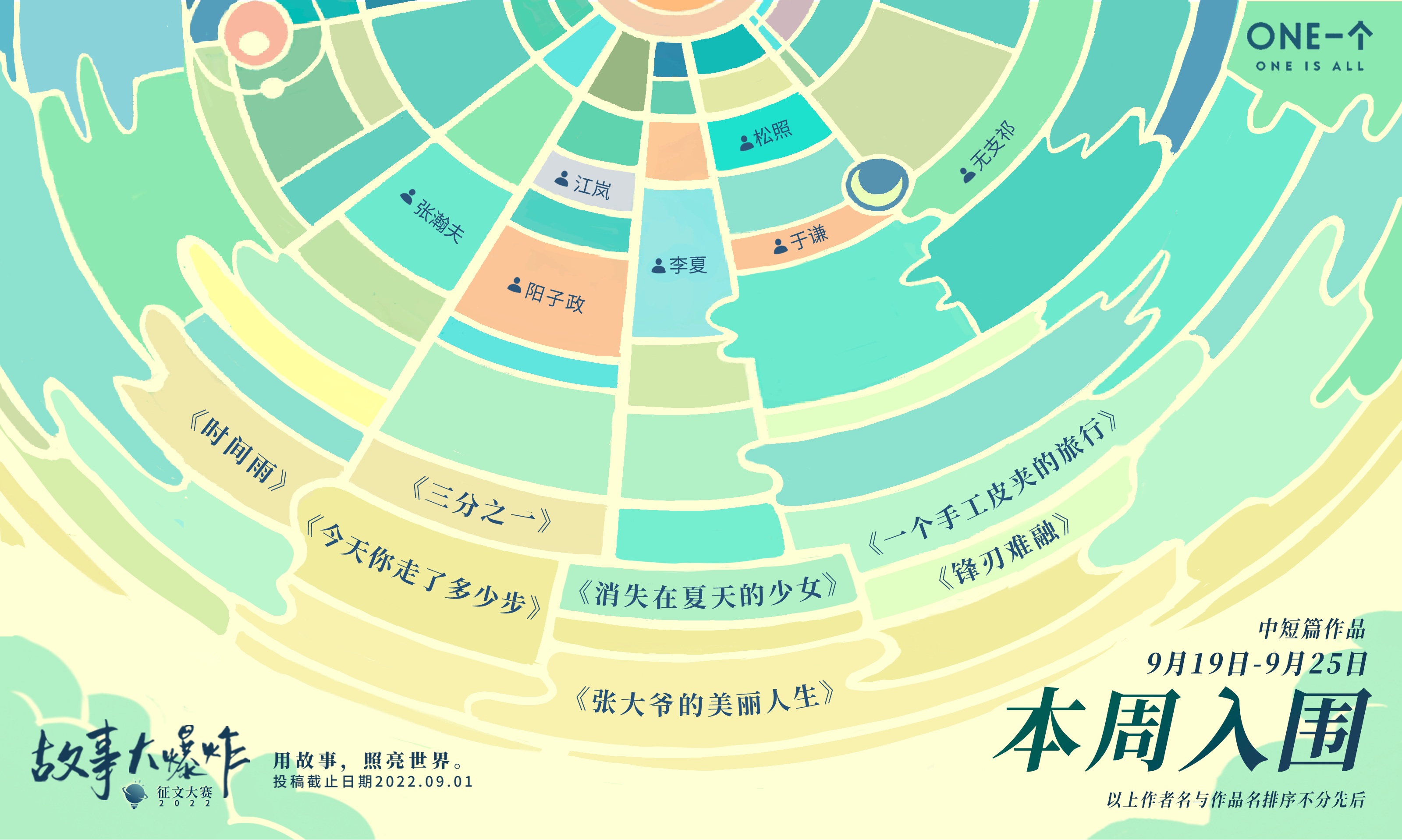

本文为「故事大爆炸2022」中短篇入围作品54号。

未经许可,请勿转载。