你看风又吹来了

作者/孟纯青

二零零柒年的夏天,外公骑车带着我,去海鲜市场给春玲子买喷雾。

我犹记得那是个酷暑,艳阳天,落日与云影交汇,视野里全是耀眼的金黄。那时候外公很年轻,他会用一只柠檬香的肥皂洗脸。我坐在自行车的后座,风吹起他的条形衬衫,我能闻到一股干燥的酸甜味。

到达海鲜市场的时候,天际还能看到不少白光。外公锁好车,我同他向里走。穿过潮湿的水泥地,耳边逐渐充斥起换氧的气泡声,一股刺鼻的鱼腥弥漫开来。我不断看到新鲜的鱼被胶皮手套拎出来,称量,敲晕,最后放到案板上。挂着驱蚊绳的风扇缓慢地转动,遍地都是被刮掉的透明鳞片。期间因为害怕,我多次拉住过外公的衣角,他索性就把我抱起来,快步跨过那些水坑。

到达市场的深处时,有一家夹在酱牛肉和蔬菜坊中间的小店,专卖植物配品。我忘记外公是否认识那个店主,或者曾经来过,总之购买的过程非常迅速,外公很快就挑好款式,谈拢了价格,接过那只圆形喷壶时,他和对方还在有说有笑。

从海鲜市场出来,我跟他去取车。先前天边的白色逐渐溃散了,云淡如沫,我察觉到有一阵很温和的感觉覆盖满全身,随风穿过我的身体。很多年后,当我看过侯孝贤的《恋恋风尘》,阿云看着泡影般的浮云从天际飘过。那种柔软的气候和我在海鲜市场口时很相似。

外公取好车,便带我回家。一路上,空气逐渐变得粘稠,风夹杂着潮湿的水雾。令人始料未及的是,当天夜晚,我所在的城市下了一场二十年未遇的大雨。水珠像是绽开的谷物,从恰似稻皮的云层里倾泻而下,瞬间淹没了街道。赶路的人只好卷起裤腿,在形成浪的雨中趟水穿行。暴雨一度冲垮了市区的排水系统,很多车辆的电瓶都被破坏,无法继续行驶。一部分雨水甚至灌入了中心广场的地下商城,银河倾泻,交通被迫停摆了无数天。

时至今日,我想起那场大雨,依然会觉得不真实。此前我并没有经历过这么大的自然变化,一瞬间城市的状态会整个翻面。我甚至有问过朋友对那个雨夜的印象,W说他在楼下玩水枪,雨大后,大人从阳台喊他的名字,他就跑上楼吃饭。酒心女孩则给我说,她一直在家看电视,雨声听起来很舒服,快到凌晨的时候,她喝了一包牛奶,接着就去洗漱了。

他们的说法更加让我感觉混乱,我分明记得那天自己的睡眠很浅,耳边全是清脆的雷声,雨水砸在玻璃上接连绽开水花。父母已经说过不会来接我,但我缩在床上,还是担心起来他们有没有安全到家,会不会因为这件事吵架。其他亲戚有没有被困在外面,弟弟是否按时从幼儿园离开了。在那个信息交流不便捷的时代,这些未知的事情都让令我十分不安,可又无能为力。

在半睡半醒间度过了一夜,凌晨的时候,弥漫的风声依旧不减,我被降低的温度冻醒,爬起来看到外面的天空是阴沉的深蓝色。大雨让那个夜晚变得漫长,在反复的入眠和苏醒里,我害怕得不敢闭上眼,于是蹑手蹑脚地走去外公的房间,告诉他我饿了。外公犹豫了一下,还是坐起身,带我去到餐厅,从冰箱里拿出昨晚吃剩的披萨,放进微波炉里。昏暗的夜,微波炉转动时的光像是太阳,把黑漆漆的家里照出一片暖黄,一切都显得特别安静。随着一声清晰的“叮”,光熄灭了,外公把盘子拿出来。那块披萨我最终吃掉了一半,菠萝和培根因为重复加热而憋掉,有股枯草的口感。清洗完盘子后,外公仿佛察觉到了我的心思,送我到床上。帮我盖紧被子后,他并没有回屋,而是一直陪伴在床边,直到我再次入睡。

次日醒来是个干燥的阴凉天。雨停了,云整块盖住阳光。接下来的半个月,整座城市都处在被迫重建的窘境中。我时常看到有人在街边倾倒家里的积水,或者施工队架着梯子,给商铺生锈的门面刷上新漆。

幸运的是,那株春玲子并没有因为暴雨受到任何影响。外公又把新买的喷雾洒上,它就生长得更迅速。冒叶的时候,外公去楼下采过几枝,做了一盘春玲子炒鸡蛋。爆香过后,刚摘的叶子显得无比娇嫩,嵌着凝固的鸡蛋液,嚼起来像是一颗植物软糖。

后来外公告诉我,这珠春玲子是有魂的,不至于被一夜的雨水冲刷拔起。他讲这话的时候表情很笃定,一张干净却坚毅的脸,不由自主就对童年的我产生了深刻的印象。

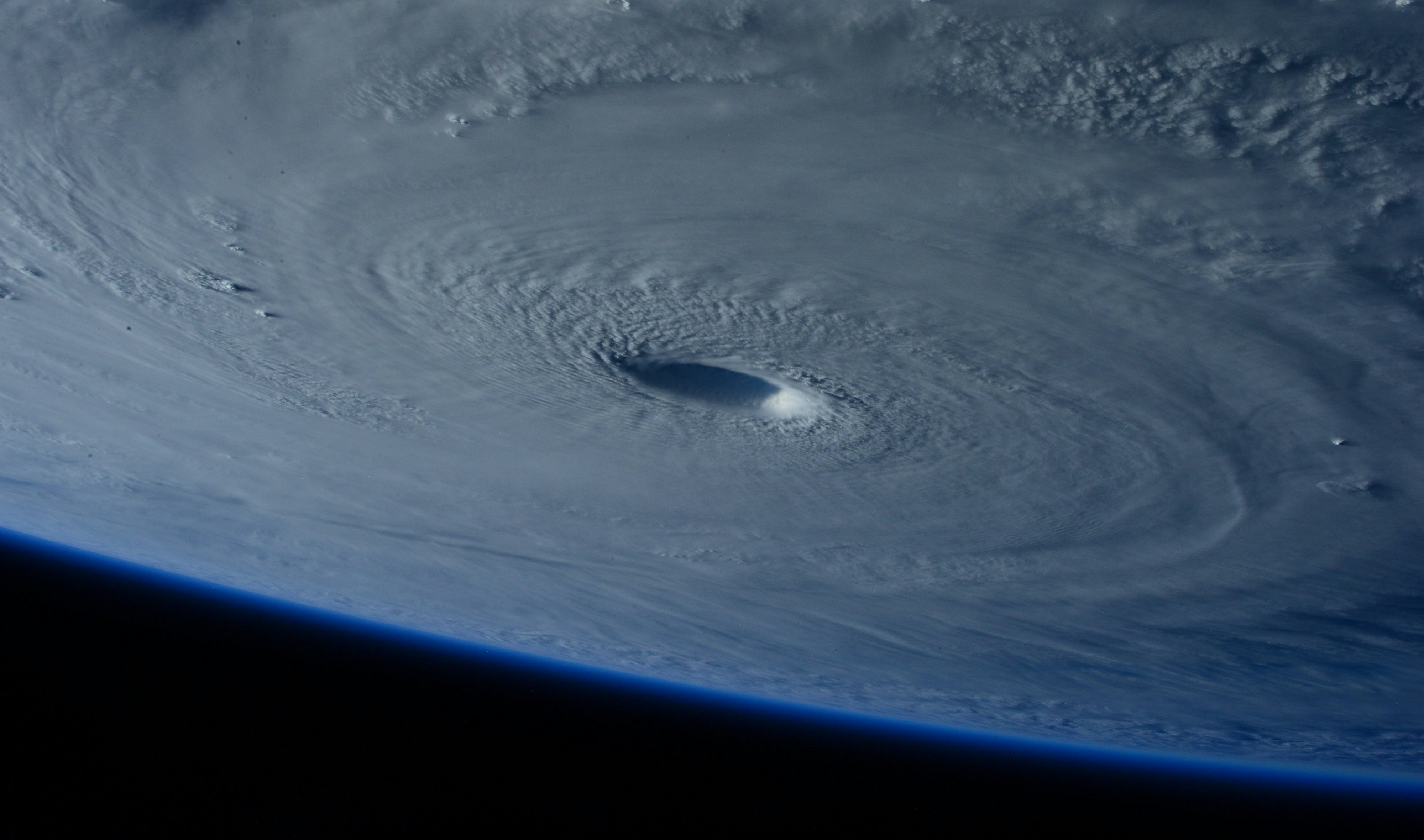

我人生第二次经历这样的极端气候,是在大三的时候。台风“利奇马”登陆上海,那天我和朋友刚结束了期末考试,商量好晚上去玩。我们没有及时查看天气预警,不知道台风将至,毕竟走之前天空只是灰蒙蒙的,闻起来有些潮湿,这都是梅雨季的常态。

我们坐一号线,从淮海路下车,找到一家做鳗鱼饭的日料店。屋内闪烁着昏暗的灯光,湿漉漉的地面,回廊上放有新鲜的味噌汤。那个学期很忙,我和朋友好久都没见到了,点好餐后,总感觉有说不完的话。往前的几个月是一段轻飘飘的时光,我有时候待在学校,有时候跑去市中心,因为难以平衡好生活和学业,总陷入到焦虑的情绪中。朋友则谈起专业学习的困惑,重要的是,一些脆弱的时候他会有点想家。我没什么好的建议,他说的事情我也在经历,只能在一边安静地听着。

气氛变得尴尬后,我提出到一家以前去过的咖啡厅,朋友同意了。我们很快走过去,点好两杯冰美式。后来我们说起一些假期想做的事,越聊越兴奋。透过落地窗,能看到三三两两振翅的蜻蜓,缓慢飞过树叶的间隙。约合在黄昏的时候,吹来一阵很温和的风,顺着咖啡厅的门缝钻进来,俯在我的小腿上。只一瞬间,天就整片暗了下去,厚重的风席卷过街道,很多脆弱的树枝都被吹断,水果店的招牌掉下半截儿。骑自行车的路人赶忙把车拉到路边,贴着墙站立。雨随之而来,穿过肆虐的风,七零八落地砸在地面。躲在咖啡厅里的顾客,不管是办公的男人还是刚放课的学生,所有人一齐看向窗外。那个场面显得十分滑稽。

台风来了!我听到那几个放课的学生大喊。视野范围内,全是雨水的浮沫和乱飞的树叶。咖啡店内的工作人员冲去门前,三个人合力把大门关上,贴上一张“暂停营业”的打印纸。

最猛烈的时期一共持续了几个小时,等到黄昏,风声变小了很多。我和朋友晚上必须回到宿舍,这看起来是最好的时机。于是迅速喝光咖啡,冲出咖啡厅。事实上,风力还是没有完全散去,我拿出准备好的雨伞,刚一撑开,还没举到头顶,就被整个吹翻过来。我和朋友只好朝相反的方向举起来,却并没有让伞成功地翻回去。我想起徐志摩的一本诗集,叫《我不知道风往哪个方向吹》,那时候的感觉大抵如此——似乎四面八方都是风暴,密集冰冷。就连我松垮的衬衫也被吹成锥形,混着雨水,紧紧贴在身体上。

我和朋友好不容易举起吹翻的伞,朝静安寺的方向走。到达陕西南路的时候,朋友的帽子被吹飞了,幸好旁边有一群年轻人,为首的卷发男孩接住了朋友的帽子。他们穿着好看的卫衣,脚上是黑色的皮靴,一行有近十个人,看起来面临和我们一样的遭遇。男孩把帽子交给我们,彼此心照不宣地大笑,然后交错而行。但那时候风暴有变大的趋势,我和朋友又走了一段路,还好到达了地铁站内。收伞的时候,风吹断了三根骨架,我一不留神,没拿稳,那把破损的雨伞就像一颗热气球,随气流飘向了远处。

坐电梯进站的时候,朋友小声地说,我们真是闪光的灵魂。我回过头,镜子里是两个湿漉漉的身影,笑着在喘粗气。不过那次过后,也是再也不敢不看天气预警就出门了。

“利奇马”过境后,我感冒了两天,又在第三天痊愈。很快新学期到来,和朋友聊过的问题重新出现,可我们都没有什么好的办法去抵御这一切。

在那场台风过去的两年后,外公离开了我。那天我在外地上学,没能及时地赶回去,这就变成了一个永远的遗憾。他陪伴了我整个童年,我却没能在最后好好地陪陪他。

我想起在这之前,有一次我去看外公,他还像以前一样精神,笑着给我分享他去公园拍的照片,然后讲起很多生活里的小事,像家里总出故障的热水器,楼道即将安装的电梯,还有就是关心起我的近况。说话的时候,我能察觉到他苍老了许多,脸上徒增的皱纹,鬓角长出的斑,泛白的嘴角。但是我还能闻到他身上轻飘飘的柠檬香,透过空气,像是海水一般清新。我想到那个买喷雾的下午,还有外公曾说过的,关于那株春玲子灵魂的事情——我不知道他的灵魂又去了哪里,到如今是否还庇护着我。

一阵柔和的风吹过来,像是童年的那场暴雨和长大后的台风来之前的一样,舒适自然。或许未来还会有无数的风暴等待着我,但此刻闭紧眼,身体却一下变得轻盈起来。

责任编辑:梅不谈