候鱼

作者/姜尤硕

和唐雪分开的半年前,‘我’拥有了钓鱼这一爱好。在‘我’一无所有的时候,‘我’还拥有这支鱼竿,和鱼竿可能带来的一切可能。

1

时过两点,我喝着罐装啤酒,坐在木栈道的悬挑观景台上,眺望一色映出绿叶倒影的河面。四下无风,空气漫出十足的潮气。钓鱼的人比平常多了不少,十几根鱼竿直挺挺插在水中,反倒像河里长出了树林。

“今天来得很早啊。”声音从身后传来。

无需转身,也知道是唐雪。

“天气好嘛,就早点来了。”我说。

她依然是上周的装束,从背包里取出折叠凳,坐在我身旁。我看着她的侧脸,突然涌起强烈的冲动,恨不得把心里话全部倾盆倒出,但最终还是决定闭口不言。类似的冲动重复过数百次。

“包还留着呢?”她指钓具收纳袋。

“还能用,就留着呗。”

她喟叹一声,手托下巴,目光锁定在对岸树林中。等竿稍入水,她闭目合眼,静止了几秒。再睁眼时,她脸上多了新的神情,像是思绪跑到某个遥远的地方后又赶了回来。我一直注视着她,企图从她脸上看出点什么。

“有收获没?”

“你觉得呢?”我苦笑说。

她再次吁气,很快又露出浅浅的笑意,经过日光滋养的笑容有特别的韵味。不知道是春风吹来还是看到了她的笑容,我只觉通体舒畅,也不由得微笑。

算下来,我和唐雪钓鱼的时间有两年了。两年时间足够任何一个新手入门。可说起来实在不可思议,两年来竟然从未有一条鱼上钩。即便钓鱼含有一定运气成分,也总不至于两年都无功而返。可事实就是如此。自然,我们分析过各类原因,什么鱼竿太粗、饵料不对口、钓层太深、打窝无效等等。但无论怎样尝试解决,哪怕汲尽老手经验,哪怕相距不过几米的老人都满载而归,结果还是徒劳无功,鱼俨然收到命令似的有意绕开鱼钩。

记得有一次我问唐雪:“你说,跟它们耗上十年,到底能不能钓到?”

“谁知道呢,真让人来气。”她顿了顿,“等哪天钓到,就再也不来了。”

对此我们倒是不以为意。慢慢接受这条不可理喻的规则之后,又觉得世上的荒诞数不胜数,两年没能钓到鱼反而不算奇怪。从很早开始,即便出门钓鱼,我也不会带上水桶,甚至从打算出门的那一刻,就在心里默认了空手而归的结果。于是钓鱼变为了思考种种没有答案的问题的行为,又或者说,仅仅是打发和唐雪相处的时光而已。不同的是唐雪还抱有期待,该带的用具一个不落,该有的步骤一个不少。

缄默不语,只是一味地望着河面,望着过往的行人,想到了什么,就随口说出来,不期待任何回应,不期待有所收获,而只是相互陪伴着呆坐在这里。这种沉闷让我乐在其中,因为只要她在身边,就总会唤醒朦胧而美好的记忆。然而如同一张张复写纸,即便内容相同,也必然带有无可挽回的差异;最为明显的,是墨水随时间流逝而变淡。我想她也是同样的想法。

不知过了多久,太阳西沉,暮色转为夜色,木栈道灯光闪烁在唐雪瞳孔中。我们聊了些可有可无的东西。话题巧妙地避开了一些重点,分散到各个不起眼的琐事上,比如聊我最近看过的电影和书,聊她的多肉植物和刚分娩的小猫——这算得上是我们长久以来的默契。不过即便不追问某些问题,也能从她的语气中听出一二。

唐雪觑一眼手机,说天黑了。我心领神会,说走吧。我们便同时起身,收拾鱼竿,并肩走出公园,而后分道扬镳。当我骑车经过某条街道时,她正登上32路公交车;当我回到家时,她正在超市里购买晚饭食材;当我填饱肚子准备下楼散步时,她正把晚饭端上餐桌……由于太过熟悉彼此的生活,我可以轻易猜到今晚她分别在什么时间做着什么,但也仅限于周末这一天。

虽说是“相约”,实际上我们出发前不会给对方发送任何信息,因为早在分开时就删除了彼此的联系方式。所以严格来说,我们只有周末钓鱼的几个小时的交谈时间。钓鱼的习惯则是分开前半年时形成的——那时我们的感情已到无可挽回的程度,所能做仅是维持现有的体面——有那么一天,她突然冷不丁提了句:“想去钓鱼了。”

我没当回事,以为她是一时兴起。哪知翌日她就收到了快递,从瓦楞纸板里掏出根鱼竿。之后一连数天,她都定时去附近的河边钓鱼,就算空手而归也还是乐此不疲,还畅谈一起钓鱼的老人。我听得来了兴致,决定跟她去试试。

不得不承认,钓鱼的过程实在枯燥,以至眼睛还盯着河面,思绪早就飞到九霄云外。但回想起来,钓鱼几乎是我和唐雪最后唯一共同完成的值得一提的事情了。分开以后的周末,我满怀惆怅地跑去公园,本想着睹物思人,没料到竟看见了唐雪独自一人坐在河畔。自那之后,每个周末我们都不约而同相聚在公园,仿佛是通过钓鱼维系着感情。

时至今日,尽管两人已经分开了一年,也仍然没有改变习惯。

2

回到公寓,吃饭洗漱后,时针转向数字十,刚好是唐雪洗澡的时间。

餐桌上摆着她的照片,拍摄于分别当天——望着她逐渐远去的背影,我早有预感般拿出手机,拍下那一幕。正是从那天开始,她毫无缘由地冷漠起来,直到最后提出分开。或许有所缘由,只是我未能察觉到。问其原因,答说失去了新鲜感,仅此而已。不管怎么想,她都不是单靠新鲜感维系感情的人,可除此之外她再没说什么,我也不是能轻松猜透女孩心思的人。

家里的许多物品都残留着关于她的回忆。钓鱼时她所提到的收纳袋就是其一。收纳袋是她送我的,分开后的第四天,我在里面发现她遗留的假饵。金属鳞片已氧化发黑。接着我想起她收拾衣物时,行李箱拉链卡住的声音,活像绞轮刹死的尖叫。眼下,便利店的加热简餐代替了收纳袋里原本属于她的位置,准时出现在胃袋,准时被消化。

失去她后,我心里空落落的,脑袋像被塞了团旧报纸,日子过得一塌糊涂。原本充盈的生活如今缺少一块,缺少的部分如饥似渴地让我填充点什么进去,但一时半会实在找不到可替代之物。我像许多失恋的人一样,总在不经意间回想起热恋时期的细枝末节,继而回想起感情趋于末路的征兆。总觉得,似乎的确从某个阶段开始,两人开始渐渐疏远,但凡稍加注意都会预料到结果。然而结果偏偏无疾而终。除了感情,生活里无疾而终的事比比皆是,多到如同公园里的杂草。与其说是无疾而终,理解为无所收获也许更为恰当。就像刻在命盘里的星宿,无论做什么总是无所收获的诅咒自小到大挥之不去。

半年前是亲人生命的结束,眼下是感情的结束。我自然想过停止裹足不前,开始尝试各种新鲜事物。但当初那种为了某人而做的动力早已消失殆尽,所有的尝试最终都半途而废,变成依靠机械性的行动打发时间。

其后六天,我照常过着独居生活。白天工作,晚上滑动手机。至于手机里的视频或者文字内容,我丝毫不感兴趣。像独居老人那样,我只是借助不断变换的画面打发时间、转移注意力,一边琢磨为何钓不到鱼,一边琢磨唐雪离开的原因。但两者都没有答案,只好闭起眼睛,把记忆逐出脑海。

人的所有痛苦,源于对过去的无法改变,源于对未来的无法掌控,源于对当下的束手无策——这是我最终的结论。

3

周末,我按照以往的时间骑车抵达河边。

唐雪迟到了近两个小时。从看她的第一眼,就发觉她神情中藏有异于寻常之处。两人不着边际地聊了会有的没的,她终于直入主题,说前段时间通过相亲物色了一个男生,相处起来挺合适,双方都打算近期订婚,着手筹备婚礼。

我“噢”了一声,随口问起男人的各个方面,脑袋里徘徊的却是“相处合适”四个字。

提问过后,我想不到再说什么,于是沉默。唐雪同样沉默。两人缄口不言坐了良久。最后打破沉默的竟然是唐雪的鱼竿。浮漂轻轻抖动,钓线的弧度突然绷成一条直线。我俩面面相觑,这才反应过来有鱼咬住了鱼钩。唐雪相当生疏地抬杆,从河里提起一条拼命甩尾的鱼。

鱼比手掌略小,看模样大概是鲫鱼。她下意识地将鱼竿递给我。我收线,抓住鱼,扔进她的水箱。

“不容易。”她喟叹一声。

“恭喜啊。”

她看向我,仅仅是瞥了一眼,随即逃避似的把目光抛向远处。春风吹动她额前的头发,我望着她的侧脸,心底突然冒出“巨浪”一词,耳畔还残留着线轮转动发出类似于呜咽的震颤声。

我依然很迟钝,迟钝到回家后才明白她订婚代表什么。于是想对她说些心里话,可找来找去没有联系方式。吃过晚饭,我熄灯躺在沙发上,没有想唐雪,也没想今后,偏偏执着于如何才能钓到鱼。我仔细回忆今天钓鱼时跟以往有什么不同。结果当然没有答案——随意抛去钓线,然后等待,仅此而已。

至于那条鱼,唐雪当作礼物送给了我。我家没有鱼缸,索性继续放在水箱里。去便利店买烟时,我顺便买了两包鱼食,抓一把扔进水箱,照旧躺在沙发上思索,思索想对唐雪说的话。可是思绪太多太杂,甚至没法合并成几句完整的话。

于是我想着,等下个周末再说吧。

然而唐雪再未出现,彻底从我生活中消失了,我这才记起她曾说过:“等哪天钓到,就再也不来了。”

应该跟她好好道别的。但事已至此,无可挽回。

这一年,我失去了许多,唐雪是其中之一。但并非失去唐雪从而失去其他,而是失去其他后跟从惯性般失去了唐雪。后来我想,与其形容为失去,不如说是毫无收获。生活以一种相当沉闷的步调向前迈进,唯独缺少了能够俘虏内心的东西。

曾经俘虏我内心的是什么呢?我想,也许是唐雪,也许是亲人,我不知道。经历过多次离别后,我才后知后觉:可以把任何事情当作精神寄托,但唯独不能是人,否则迟早落得不堪孤独的下场。

可除此之外呢?这些年来,我从来都是依靠别人活着,是“因为此人存在,而我需要如此做”的心态生活,我依赖亲情,但亲人病逝,我依赖爱情,但恋人离开,被需要的价值感也就不复存在。早在很久之前,我就渴望从任何一件事情中取得成就感,但都不尽如人意,怀有的缺憾自始至终依然如故。

4

五月末,骑往公园途中,一辆轿车为抢最后几秒的绿灯实线变道,从我侧后方撞来。好在伤势不算严重,只是左腿骨骼位移,不危及生命。对于那个司机,我没有太多责怪。肌肤之痛多少覆盖了愁思,我将其看作命运有意安排的一场意外。

出院后,护士说要在家好好休息,非必要不出门,免得二次创伤。起初我谨遵医嘱,食材和日用品全靠外卖跑腿,唯一外出就是为了看人们下班、孩子放学的场景。坐在石凳上仰望,一扇扇方形窗户俨然漫画书里的单元格,我总好奇每个单元格里此时正上演怎样的故事。更有甚时,听到哪家在大声喧哗,我恨不得立刻冲进去,看看里面在搞什么名堂。

人总会给痛苦赋予各种意义,以解释痛苦存在的合理性。我自然对命运的设伏考虑过几种解释,但那俨然是没有谜底的谜语。对我而言哪里有什么意义,只不过重复一直等待鱼上钩的动作而已,恰如西西弗斯式的钓鱼。

在家养病的生活持续没多久,一种厌烦感油然而生。我想,就算无事可做,至少再去河边试试,说不定会有好运气。我没有迟疑,第二天就收拾好收纳袋,拄起拐杖,乘网约车抵达河边。少了条腿,多了不少麻烦,就连简单的准备工作都耗费了许多时间。

时值盛夏,酷暑难耐,即便背靠林荫也还是热得让人直叹气,活像身处巨大的汗蒸房里。好在,当熬过最沉闷的下午,第一丝清凉的晚风吹入肺腑时,填饱肚子的人们陆续出门,或遛狗散步,或钓鱼闲聊,生活的种种温煦聚集在公园中,总算能让我感到些许温情。

为了尽快钓到鱼,我辞掉了五年的工作。领导问我原因,我如实回答说想去钓鱼。他以为是车祸导致我打击太大,说可以申请停工留薪期,休息几个月,职位方面不用担心。我谢过他的好意,也不再听“趁年轻该多奋斗”那种冠冕堂皇的话。

早在很久之前,辞职的念头就到达顶峰。我厌倦了拿着死工资且一眼望到头的生活。我向来不追求职位高低,十年下去,即便还在这公司任职,也不会晋升多少。只不过当时考虑到背负的责任不敢贸然决定,而眼下我没有力气再抓住对我而言是包袱的东西,工作变成了生活的累赘,实在想不到为何继续坚持。

无需再考虑工作,我比以往去得更频繁。我换了一套更贵的新工具,也从网上看了不少教学视频,可惜诅咒没能消除,水箱里始终只有唐雪送我的鲫鱼。期间倒是有过几次好机会,可惜被我走神错过了。我忘记当时脑袋里想的什么,只记得场景和唐雪钓到鱼时类似:浮漂抖动,鱼线绷直。然而当我回过神来收线时,鱼钩却空空如也,鱼饵也被吃干抹净。经由此事,虽然知道我也能钓到鱼,但结果没能改变,仅仅是稍稍安慰了些。

大概是腿上绑着石膏的缘故吧,又或者常去而混了眼熟,常有老人上前攀谈,前几句话无外乎问腿怎么回事。一时间,我结交了不少老年朋友。其中最令我印象深刻的,是个边钓鱼边拉二胡的老先生。他约莫七十岁,衣服整洁得体,谈吐优雅,与其他老人有着极大差别。我对他很感兴趣,乐于跟他交流。听他说话,有种时间泛起涟漪般的松缓。

老人们都爱推心置腹,讲自己的过去。听过我的经历和心境,他顺势说起两年前因胃癌离世的老伴。他说生前两人也喜欢坐在河边,他钓鱼,她拉二胡,如此持续了十几年。人走后,他依旧来河边钓鱼,可总觉得少了点什么。于是他开始学二胡,算是抚慰老伴的在天之灵。但更多的,是来缓解内心仿佛被剜掉一半的痛感。我不知道他为何要说这些,没再多问,更不敢乱加评价。

安慰了几句,我转而问起钓鱼的技巧。得知我两年多没能钓到一条鱼,他释怀似的放声大笑。听得出来,那不是嘲笑,或许联想到了有关自己的什么。

“河有灵性,专吃执念。”说完,他自顾自拉起二胡,不等任何回答。

那二胡的确藏着不少故事。饱经风霜不说,琴盒里还放有几张泛黄的乐谱,边缘刻着“钓者不渔,待者不候”。这八个字我打量了很久,也在心里掂量了多次,虽然没能完全领会其中意味,但隐隐觉得似乎有着相当珍贵的重量。我没能找到这句话的出处,大概率是老先生亲手所写吧,写对于人生的感慨。

老人每隔两天都会来河边钓鱼。奇怪的是,他抛竿却不入水,鱼钩与水面始终保持几公分距离。即使我提醒他鱼钩还没到河里,他也不予理会,至此我才明白他是有意为之。自然,我从未见过他钓到一条鱼。我本以为这个老先生只是空有其表,哪知另外的老人说他是个钓鱼高手,年轻时还获得过市区比赛的亚军,出门钓鱼从不空手而归。自从妻子离世后,他便像现在这样,只让鱼钩悬停在河面上隔空钓鱼。我的猜测是妻子离开的打击太大,失去了钓鱼的动力,又因为技术炉火纯青,已经到了大巧若拙的地步,因而选择用这种方式面对自己。

关于钓鱼的诀窍,他从不肯透露半点,不管我怎么问,都只说钓鱼的意义在于“钓”而不是“鱼”。想到琴盒上那几个字,我干脆不再纠缠。

至于放弃钓鱼,我当然想过。但鱼所代表的早已不再是简单的感情,就像望着河面发呆时,我总恍惚觉得这条河就是我的生活。就这样,我慢慢开始思考自己与河的关联性。有时候,我会一连坐上数个小时,从烈日当头到夜幕降临。

我常因为长久注视河面而精神恍惚,活像通过注视这一行为跳转到了另一个时空的我。在某些不经意的瞬间,我能感知到多年来丢失的东西正以另一种形式回到体内。越是思考,我就越发觉得有种奇妙的思想在心底游动,似乎有什么正在心底悄悄萌芽,而我尚未意识到那些遭遇会带来怎样的改变。

5

夏末秋初的这段日子,表面虽没任何进展,但我的心境发生了或多或少的变化。在某个节点,我突然后知后觉,我在钓的应该是等待本身,并不需要真正得到什么,而是保持即将得到的姿态。思想的转变,让我犹如经受了相当庄重的洗礼。

坦白说,让我改变的源头,正是老先生的琴盒里那句“钓者不渔,待者不候。”我思索了好一段时间才算领会其中含义:钓鱼的人不求鱼获,等待的人不求结果。换句话表达,倘若不再追求结果,过程本身就是目的。能够践行这个道理的人不在少数,毕竟生命的尽头是死亡,没几个人会因为早晚都会死而放弃生活。问题在于,生命的结果从诞生起就设定好了唯一的结果,所以人们不会想方设法操控结果。而生活中存在无数个事件衍生出的无数个结果,其归根结底,无非是得到、无法得到,以及失去三种。倘若把过程作为目的,那么结果只是代表过程的结束,同时也代表新过程的开始。人们之所以执着于得与失,是因为所有过程都是为了结果,似乎把一件事的结果与终极死亡的结果挂钩了。

正因如此,老先生才会选择让鱼钩悬空,为的是切断因果链条,宣告行为本身就是终极目的。那么在他的精神世界中,妻子的离世不再是重点,两人携手陪伴数十年光阴的点点滴滴才是最珍贵之物。因此可以笃定地说,在他悬空钓鱼时,心头弥漫的不是妻子离世后来自现实的痛苦,而是在世时来自回忆的幸福。

中旬,护士为我拆掉了石膏。我每天会绕河边步行几圈,直到左腿传来胀痛才肯停下。至于步行和呆坐的时间里在思考什么,我自己也谈不上十分清楚。可以肯定,我没有想唐雪,没有想离开的亲人,没有想辞掉的工作和腿上的伤。硬要说的话,大概是嗅到雨后新霁的空气的感觉,一种全而新且尚未成型的思绪在心底悄然萌芽。老先生见我一连几次都没带渔具,问怎么不钓鱼了,我逗趣回答道:“心中无鱼,也就无求。”他再次释怀大笑。不知怎的,看见他笑,我也情不自禁。

一个下雨的周末,我从常和唐雪幽会的书店里买了几本书,其中最爱不释手的是石川啄木的《事物的味道,我尝得太早了》。书中大多是短歌,记录着作者的生活,读起来仿佛老朋友在身旁娓娓而谈。倾诉的欲望愈加强烈,我开始模仿石川啄木,坐在河边写短诗。我从不构思,远到记忆之初,近到此情此景,想到什么就写什么,算下来至少有二百多篇。每次坐在河边写完,老先生都要拿去看一遍。看完就递给我,照旧不言。

后来,我寻遍记忆的大街小巷,把浮现的所有记忆全部以短歌形式写在笔记本上,满满当当的四本。有很多次,我仿佛穿越时空变成了当初的自己,尽管场景不太清晰,却极为真实,活像戴着低像素的增强现实技术眼镜。那些过去所发生在我身上的所有,无论色彩多么鲜明,无论感触多么深刻,如今统统沦为平面化的记忆,但仍会让我为之震撼。有时不禁诧异这竟是我的人生,竟是我的过去。有时怀疑某些记忆究竟是真是假,可我无从查证,许多能见证记忆的人要么失联,要么离世,如果再被我遗忘,也就代表记忆的彻底死亡。

直到这天,我恍惚走到母亲生前住过的医院。由于陪床太久,我几乎可以闭着眼从医院大门走到病房。没走多远,我在人群里撞见在这儿做医生的朋友。他戴着口罩帽子,若不是喊我名字,根本认不出来。他知道我母亲病逝,对我格外关心,问来看什么病。

“没得病,刚好路过,就来看看。”

他愣了两秒,问起我的近况。我回答说就那样。他接着问我要不要一起吃晚饭。我没有胃口,说晚上打算去钓鱼。

“钓鱼?”

“嗯,公园的河边钓鱼,一条没钓着。”

显然两次回答都超出他的想象,他顿时哑口无言。彼此寒暄过后,他被另一名护士叫走,说过两天再联系。

我径直走到外科楼,乘电梯到十五楼,进入二十七号房间。三张病床,唯独母亲住过的床空着。我坐在床沿,望向窗外,眼前立刻浮现陪床时陪母亲闲聊的画面,随后又闪过童年时期的记忆。从小到大,我和母亲的关系不算融洽,我从她身上所感受到的,是一种真实而扭曲的爱。她的确爱我,但那份爱对我来说无疑是一种折磨。乃至每当回想起我们两个的故事时,虽然存在些许温馨的回忆如烛光般亮着,但更多是让我不堪忍受的黑暗。

如今母亲离开,是一种难以言说的滋味。痛苦固然痛苦,只是痛苦的性质改变了。眼看母亲一天天枯槁,新的痛苦逐渐代替旧的痛苦,到最后目睹她溘然长逝,我所拥有的仅剩关于我们二人的记忆残片。望着空荡的床铺,我想起母亲躺在上面时对我绽开的笑容,凄凉而温暖。自我成年以来,住院的这段日子是我们沟通最多的时候。她依然保存着我最抵触的那些缺点,但在死别面前什么都无关紧要了。最后几天,尽管母亲已经无法正常思考,却还是舍不得撒手,用残言断语交代我生活的方方面面。

“对所有事情都别太较真。”母亲用一种异样的声调说。那声音不像是声带震动,而更像从肺里挤出空气,再借由舌头勉强整理成语言。我知道,她说的“任何事情”,也包括她的死亡。

火化的第二天,我莫名想去看海。问唐雪是否愿意随行,彼时她正打算从感情里脱身,自然没有答应。于是我买了张高铁票,独自跑去相邻的沿海城市。海边形容为狂风呼啸也毫不为过。浪潮随风拍打岸边礁石,霎时散为无数碎片。海天相连,无法划定界线,流云以肉眼可见的速度向南游移。坐在礁石上,我开始幻想远洋某处的一股巨浪正向大陆奔腾而来,浪头以摧枯拉朽的雄浑气势席卷一切。这样想着想着,风浪竟渐渐平息了,沙滩徒留被浪潮裹挟而来的若干物体。云也飘散开去,露出寥廓长空。日光乍现,从云絮间隙中直射而下,海的味道涌入肺腑,心底的哀伤多少淡化了。

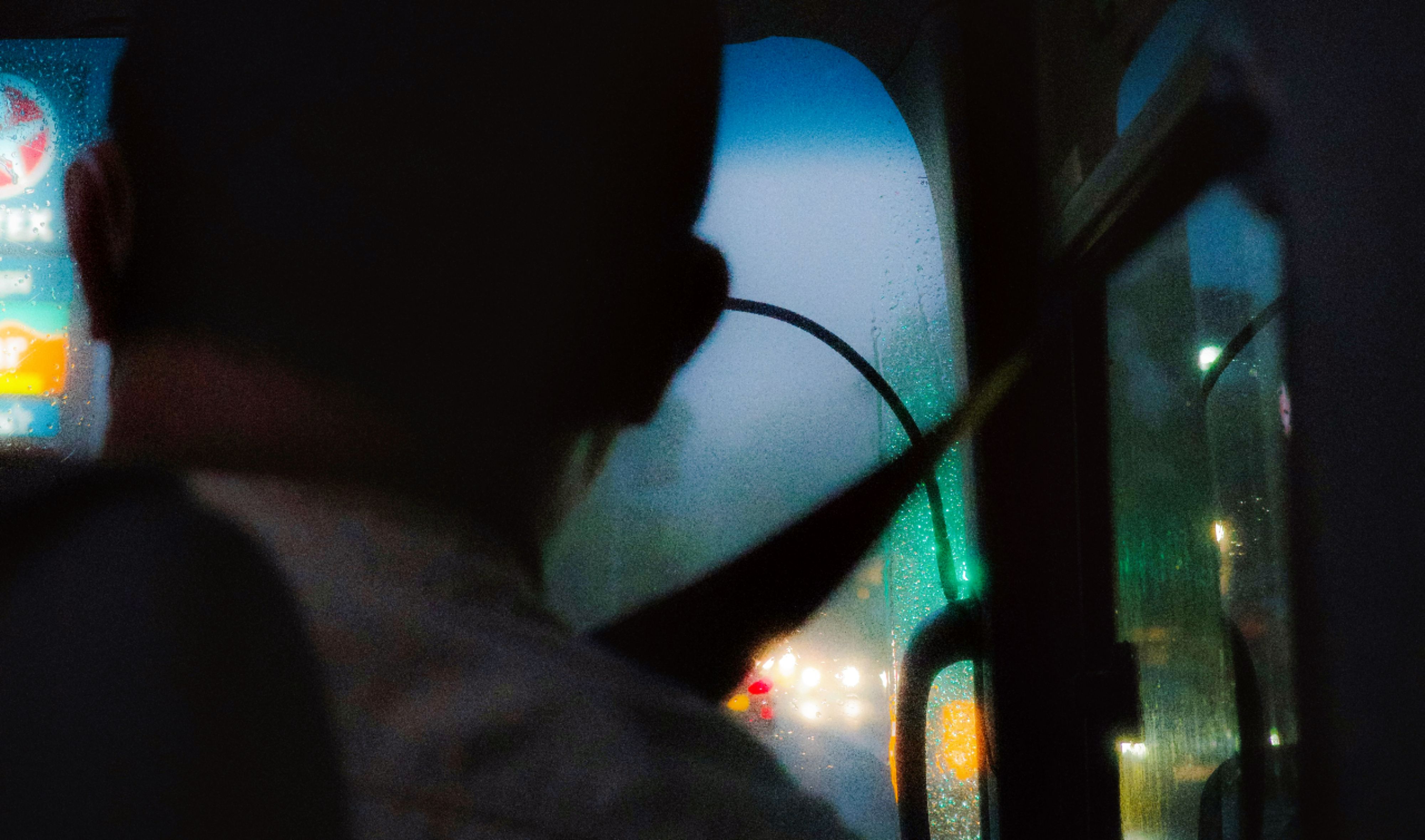

夜晚,街灯照亮海滨公路。四下无人,偶尔一辆车疾驶而过。海面被无边无际的夜色笼罩,灯火渺无所见,唯有香烟的烟雾随风飘拂。

6

走出医院时,已是傍晚。我去路边餐馆要了碗面。面煮得过头了,用筷子轻轻一夹就断成两截。其后我漫无目的地沿街行走,不时在什么景物的触动下想起什么经历。不知不觉,又走到熟悉的公园。我从人群里找到还在悬空垂钓的老先生,走上前,递上笔记本。他掏出老花镜,嘴唇随思绪翕动。

“去医院啦?”

“对。”

他阅读的时间,我便坐在身旁,定睛于悬空在河面上的鱼钩。

读完,老先生将笔记本还给我,一如往常没有说什么。唯一反常之处,是他突然问我打算何时再钓鱼。不过听他的语气,似乎并不将其看作疑问,而是借用疑问的句式提醒我记得钓鱼。因此我也答非所问,只轻轻“嗯”了一声,表示知道了。

沉默良久,老先生再次拿起二胡。悠扬琴声里,我翻开笔记本,利用文字桥梁,回到过去的某日。

在这一天,我和唐雪共同做了顿丰盛晚餐。收拾好碗筷后,两人一同去楼下散步。欢笑声步步随行,我们讨论着钓鱼,讨论物价,讨论油焖虾和蛋挞的做法,讨论着同万千夫妻一样平凡而真切的话题。回到家,接到了母亲的视频通话,两人的性格难以相容,但都刻意避开让对方介意的语气,转变成关心和慰问。我告诉她从网上买了几件衣服,记得两天后去取快递。母亲嘱咐我要注意饮食,少吃外卖不然又要得肠胃病……

这本是相当普通的一天,被丢在记忆角落,表面蒙上灰尘,隐于黑暗。但若再仔细挖掘,还会找到许多个类似的一天,有些还能看清当初的形状,有些残缺不堪,有些彻底消失,无从找寻,甚至遗忘了它们曾经存在的这个事实。所幸大部分保存了下来,现在光束照亮它们,我才发觉它们几乎占据了人生的三分之二。而那些我曾过度留意的三分之一,则充斥着遗憾、挫败和痛苦。如今我终于领会待者不候的意味,一点点揩去记忆上面的灰尘,记录在笔记本上。每首短诗都像一个房间,我走在长廊里,把文字当作钥匙,确保门不被彻底锁住。

时过七点,老先生一反常态,主动聊起自己的某些经历,谈到与妻子相识,继而谈到因患有精神分裂而屡次尝试轻生的儿子。他的语言没有过多掺杂个人感情,听上去更像在冷冰冰地叙述另一个人的故事。

话末,他邀请我去家里喝两杯。

他就住在公园边的小区里。小区的房子看起来有些年头了,外墙泛黄,墙皮脱落大半。家里倒收拾得整整齐齐,所有物品都在应该摆放的位置,飘窗上养着几株盆栽,盆栽旁是方形鱼缸,里面有五条颜色不同的金鱼。茶几除了常见的用具以外,还有几张曲谱。最醒目的是一张精心装裱的全家福照片,照片内容很有年代感,但外观十分干净,干净到像是昨天刚刚洗印出来。

我扫视一圈,没发现第二个人居住的痕迹。老先生从玻璃柜里取出一瓶白酒,又从冰箱里拿出两盘凉菜。喝到尽兴处,他右手有节奏地拍腿,注视桌上的照片哼起了歌。至于歌名,我不清楚,大概是妻子生前爱听的歌。某一段旋律中,我倏忽想起母亲。记忆杂乱无章,却无不猛烈冲击内心。不过多久,我的视线变得模糊,只好借由挠痒的姿势擦掉眼泪。母亲死后,这是我首次流泪。

我本以为他会说些什么,聊的却都是家长里短,以至于翌日睡醒后通通忘得一干二净。只记得他满怀醉意地拉着二胡,瞳孔浑浊,无法读出其中情绪。大概他的确想要倾诉,但那无异于我对一个中学生吐露心事。

很多时候,我也想对什么人推心置腹。可放眼看去,朋友也好,亲人也罢,又或是老先生,无不蒙有一层隔阂,许多话还不等成形就给吞咽回去,只好自己慢慢消化。自从在老先生家落泪后,我总有股哭泣的冲动,冲动的来源不是母亲或唐雪或任何人任何事,而是我本拥有却因太过平凡而忽略的生活的细枝末节。

直到树林的最后一片叶子落下,我的心大体安稳了。

我决意重新拿起鱼竿。不管怎么说,钓鱼的行为只能暂停,不能结束,生活总归要继续。每次去河边,我会带上所有能用到的装备,包括水桶在内。至于是否有鱼上钩,我不再多想,种种没有归宿的情愫终于消失殆尽。

霜降这天,在找寻适合钓鱼的位置时,我忽然想起曾对唐雪提过的问题:

“跟它们耗上十年,到底能不能钓到?”

如今总算有了正式答案。

我挑了块平整干燥的石头坐下,放下水桶,打开收纳袋,拿出鱼线穿过导线环,绑定鱼钩。接着撒一圈窝料,挥杆入水。鱼漂划过水面,稳稳立住。河面落满杂物,映出晚霞虹彩。待涟漪消散,河水重又沉滞不动。

思绪云骞之际,钓竿倏然一颤。我抬头看去,发觉鱼线绷直,浮漂已沉入水面。我下意识扬杆,只见,一道银光从水花中脱颖而出。

适时,远处响起悠扬的二胡声。

我停住手头的动作,环顾四周,即刻被眼前的景色怔住。世界被封闭在凝滞不动的雾霭中,远处的楼房只剩模糊轮廓,河岸树林晕染开来,目之所及无不朦朦胧胧。时间在此刻被抽离,只剩呼吸与若隐若现的二胡声。难以名状的情绪油然而生,世界仿佛焕然一新,带动思绪步入现实与虚幻的交界处,无法全然沉浸,无法全然抽离。

雾逐渐加重,河中的鱼们浑然不觉。

责任编辑:讷讷