怎样提高自己的审美?

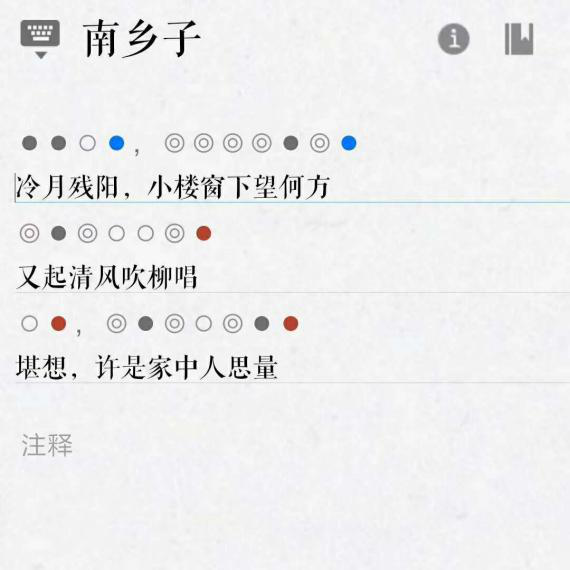

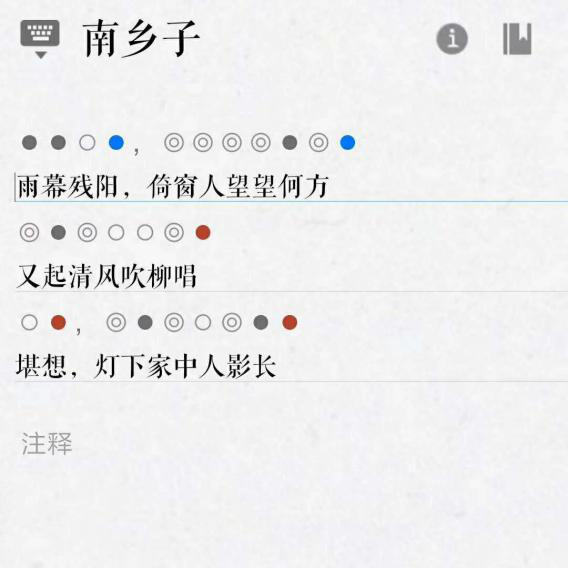

看到“审美”这个词我不由得想起一件有趣的事。几年前,我上过一学期关于古代词曲学的选修课,期末的时候我自己花了一下午的时间,填了半首小令。前几天在家宅着实在无聊,我又翻出那半首小令,反复看了看,觉得实在直白得俗套,就又费了点功夫把它改了一改。改完觉得新的这半首比旧的好了许多,很自恋地把这两叠都发到了朋友圈,什么都没说,只问大家觉得哪个写得好。最后,这两叠的支持率是2:3。

我当时心里是有点诧异的,因为我以为,大家都会来支持第二首,没想到支持第一首的也不少。毕竟那是在我又修炼了几年之后写出来的:“灯下家中人影长”这句,我是在读过了白居易的“想得家中夜深坐,还应说着远行人”之后,思考了很久,才费尽心机地填出来,只是为了让思乡之情委婉些,让画面更好地浮现在读者眼前。支持第一首的人这么多,问及原因,大部分人说是因为“直白”“平实”又“不明白第二首最后一句做什么用”。

和高中好友聊到此事,她说:“你有没有发现喜欢第二首的几乎都是梁老师(我们班高中语文老师)的弟子?”我一看果然如此。回想起来,在高中的时候老师确实带我们鉴赏过很多古诗词,大家对这种借助平淡景物烘托情感的手法已经很熟悉,所以才会觉得第二首更美,而第一首因直白略逊一筹。

虽然我在作诗填词方面是个完完全全的门外汉,但我忽然产生了这样的想法:审美,原来是在所见之景和思想中本有之物产生共鸣,内心生出和谐的感觉时,才能感受到“美”的这么一个过程。换句话说,如果没有经历过相似的事情,心智上没有相关的知识,是无法理解的。就像高中语文老师已经提前带我们一个班的人经历了这个过程,所以大家才会仿佛商量好似的,齐刷刷地看出第二首的妙处。并无嘲笑喜欢第一首的人的意思,但我觉得如果很少涉足古诗词,就会拿现代的眼光去审视古诗,欣赏起第二首最后一句,难免像雾里看花一样困难。

想要提高审美,首先,必须去了解被审美的东西本身。虽说我们现在提倡“审美多元化”,又常强调审美是很私人的事,就像人们常说“一千个读者眼中有一千个哈姆雷特”。但是如果我们连莎士比亚是谁都不知道,又怎么去认识哈姆雷特是个怎样的人?

我从小四肢笨拙,对“舞蹈”一窍不通也不感兴趣,更别说欣赏了。去年为了和舍友一块上课,硬着头皮报了她喜欢的“舞蹈鉴赏”的公共课。我以前觉得跳舞就是跳舞嘛,有什么好讲的。上了课以后才明白,原来舞蹈有这么多种门类,彼此之间天差地别(而在此之前,我觉得世界上只有芭蕾和现代舞两种舞蹈),老师讲了一学期都没讲完。而每种舞蹈更是起源各异,发展曲折,其中更有各种专业的动作,其复杂程度令人咋舌。每节课最后几分钟,老师会给我们放这节课相关的舞蹈视频让我们欣赏。在经过知识的积累以后,我看那些视频和以前看类似舞蹈视频的感受截然不同,仿佛带了一层“知识的滤镜”。看到一些熟悉的动作后,可以感受到舞蹈演员的演绎好在哪里。我也可以像我热爱舞蹈的舍友一样,由衷发出赞叹的声音,甚至偶尔还会在没人的时候蹦跶两下。

原来舞蹈并不是不美,只是因为之前我不了解它,才会不感兴趣。就像我们很难对陌生人产生过多的感情。

但是只了解它本身是远远不够的。还需要大量地积累,正所谓“见多识广”。《红楼梦》中香菱找黛玉想要学诗时,黛玉这样回答:

“你只听我说,你若真心要学,我这里有《王摩诘全集》你且把他的五言律读一百首,细心揣摩透熟了,然后再读一二百首老杜的七言律,次再李青莲的七言绝句读一二百首。肚子里先有了这三个人作了底子,然后再把陶渊明、应玚,谢、阮、庾、鲍等人的一看。你又是一个极聪敏伶俐的人,不用一年的工夫,不愁不是诗翁了!”

可见大量的积累有多么重要,它带给我们的影响是潜移默化,从量变到质变的。

此外,必不可少的一点是多关注(在这一方面)专业人士的想法,或者看看相关的鉴赏文章or书籍。如果有可能,找个像黛玉这样好的的老师带着也是极好的。但是并非每个人都能找到这样热心的老师。就我而言,在网上浏览一些相关文章helps a lot。以前喜欢看电影又苦于看不懂经典老片,就去拿影评来看,看着看着不仅看懂了以前不懂的电影,自己甚至会写影评了;刚上大学,舍友都嘲笑我的穿衣品味很大妈,我就苦心钻研写穿衣搭配的文章,不出一年果然年轻化一些了;以前我连刘亦菲好看在哪都看不出来,经过暗戳戳关注一些分析长相的公众号,并辅佐以浏览大量美女照片后,我终于能弄懂什么叫“三庭五眼”“四高三低”,也逐渐想通自己丑在哪里了。(瞧,提升审美以后我连丑都不是丑得不清不楚,而是丑得明明白白了......所以提高自己的审美势在必行~)

但我们终究还是得搞明白自己提高审美的目的是什么。是为了给自己开启一个新世界的大门,是为了撕下我们与“美”之间隔着的那层薄纱,是为了在审美过程中获得从未有过的快乐;而不是为了站在鄙视链顶端似的鄙视那些平实的东西,不是为了将所有东西刻板化,更不是为了非要把一切分出个三六九等。有时难免见到觉得自己审美水平高,就瞧不起别人的人,我觉得这是大可不必的。想分享一下一段李荣浩在《两个普普通通小青年》中的一段flow,配合音乐服用很带感:

“很多的歌曲翻来覆去只有四个和弦

有的歌成了音乐学院教材有好多年

菜市场大妈 海外音乐家

他们喜欢音乐的初衷谁低级谁高雅

读过古典文学就一定有思想吗

学过十年表演就演得一定好吗

没得过奖的作品一定就不好吗

我不懂嘻哈 就不能唱吗

完全可以不喜欢

也可以鄙视厌烦

只是不要攻击别人喜欢你的不喜欢

别总爱和人比狠

硬要有三六九等

你懂得再多也一样只有几十年人生……”

话糙理不糙。只要没打扰到我们休息,广场舞大妈的舞姿有时候也很动人;看了太多思想深邃的高分电影,一些无脑喜剧片也可以博君一笑。凡事存在即合理,参差多态乃是幸福本源。听得懂“阳春白雪”固然是好事,但不能否认“下里巴人”也有它的可爱之处不是?

责任编辑:梅头脑