为什么原生家庭这个概念近些年很火?

因为随着互联网的信息传递,原生家庭带来的问题被逐渐凸显。

这个世界上最大的谎言,就是:父母都爱自己的孩子。

某次直播的时候,我发起了一个投票,仍然有三分之一的人坚定不移地认为父母都是爱孩子的,只是方式有所不同。

在无数家庭里,父母的一些行为,对孩子造成了终生的精神伤害,但这种伤害却以“为你好”的方式被隐藏。

这些原生家庭伤害带来的影响,会延伸到孩子的成年时期,继而引发各种各样的心理问题。

所以才有那句著名的话:

幸运的人一生被童年治愈,不幸的人用一生治愈童年。

1.原生家庭让孩子变成“自己最讨厌的人”

咨询者小杰,因多次家暴女友被分手,找到我的时候说希望能够修正这个行为,跟女友复合。

跟大多数大家认知中的家暴渣男不同,小杰在学校中跟同学师长都相处和睦,是一个温润如玉的人,大三那年跟女友在校外同居,不久后便有了数次家暴事件,消息传出时,身边的人都表示不太能相信。

我问他,为什么要通过暴力方式解决问题,他沉默了好久嘴边才咬出几个字:“我也不想,我控制不住。”

回溯了一下小杰的原生家庭,就了解了个中原委,在他小时候,父亲就一直家暴母亲,他从小就特别厌恶父亲怜悯母亲。

但是,当他的恋爱中遇到解决不了的冲突的时候,他下意识就复制了父亲的行为:通过暴力来解决冲突。

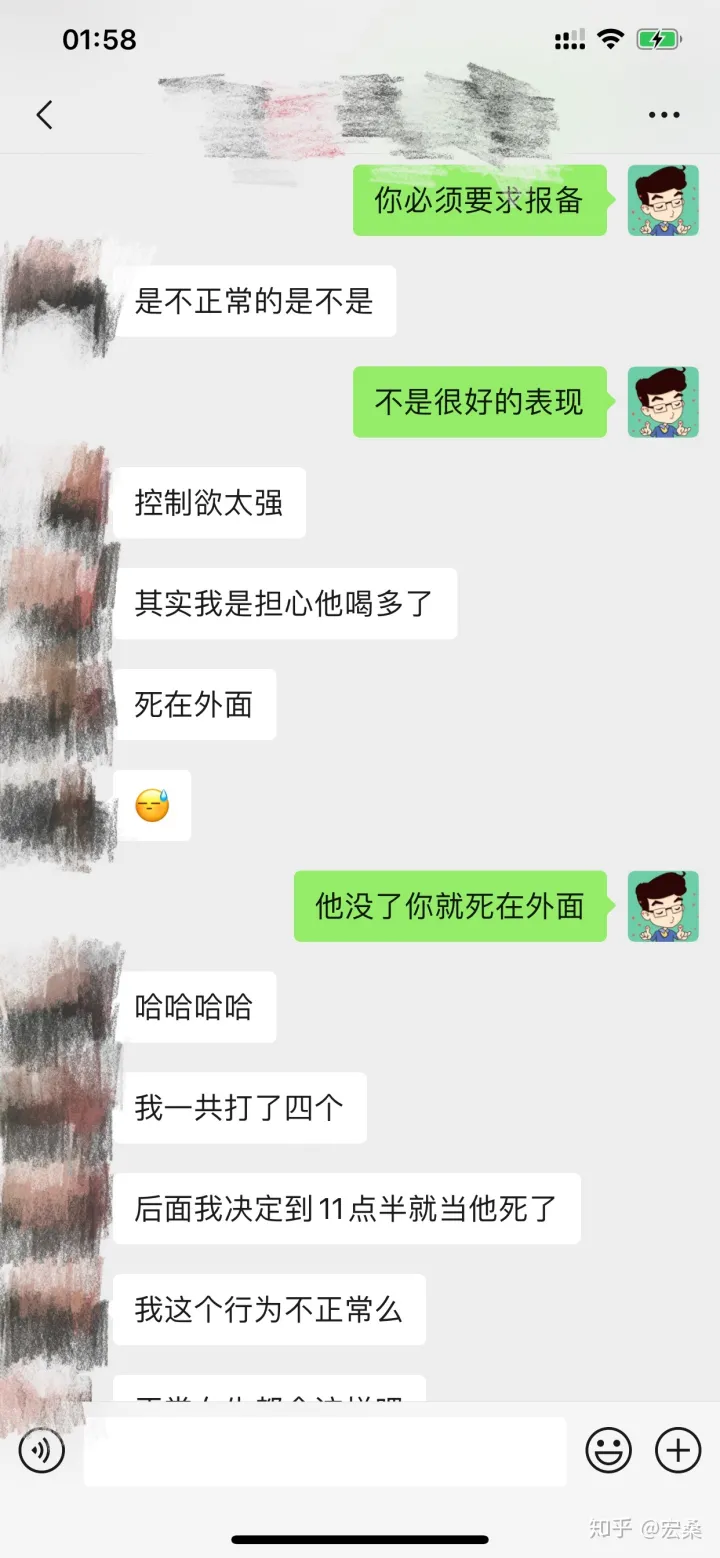

咨询者sara,因为控制欲过强被前任拉黑。

第一次咨询,她给我看了她跟前任分手之前的聊天记录,让我头大。

前任去跟朋友聚餐,一小时打4个电话,我问为啥这么频繁,她的回应是:怕他喝死在外面。

回溯sara的原生家庭,她的行为跟母亲出奇地一致,母亲是一名优秀的教育工作者,从小对sara的言行就极为严苛。

长大后,sara也把这种苛刻跟爱划上了等号,我爱你等于我要对你的每一次行为负责,这种“爱”让人喘不过气。

武志红老师在《为何家会伤人》这本书里解析了原生家庭对亲密关系的强大影响,其中有这样一句:

恋爱不只是两个人现在的舞蹈,也是两个家庭过去的舞蹈,因为我们的舞步是在童年学会的。如果童年幸福,那我们就非常有可能在长大后复制幸福;如果童年痛苦,我们则会更可能复制这种痛苦。

2.原生家庭中爱的缺失会引发不安全的依恋人格

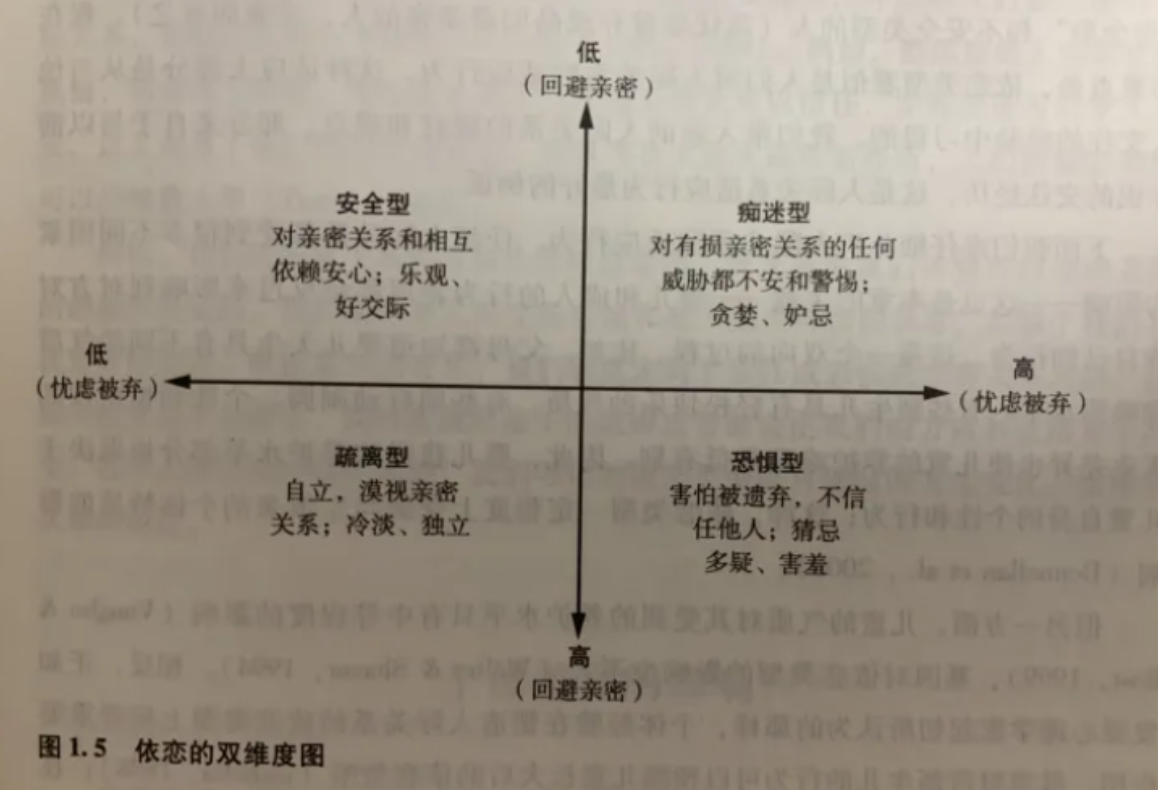

大家对下面这两个词应该不陌生:

焦虑型依恋,回避型依恋。

在多数的情感纠葛中,都出现了至少一方属于不安全的依恋人格,调查显示焦虑型&回避型人格占人群约合30%。

图片来自罗兰米勒所著《亲密关系》

而不安全的依恋人格,多半也是原生家庭带来的。

原因很简单,对于一个孩子来讲,亲密关系的第一课,就是来自父母。

童年时期缺少来自父母的关爱,比如留守儿童,或者父母离异后又重组家庭,很容易罹患焦虑型依恋人格,认为自己不值得被爱,投射在亲密关系中就是总担心对方离开自己,容易患得患失,作闹,缺少安全感。

童年时期在父母冲突的环境长大,或者家庭关系复杂父母相互敌视,很容易形成回避型依恋人格,对于爱情没有信心,不相信世界上存在无目的性的爱,从而对亲密关系讳莫如深,不愿意轻易袒露内心,也排斥进入亲密关系。

类似这样的案例,在过去的咨询中太多了。

不少人在最初经历恋爱时,都会「退化」。我们会和恋人一起退行到童年时期,仿佛互相是对方的父母,也是对方的孩子。

在这个阶段,我们可能会再现童年时与父母的相处模式:一个童年时期的要求没有被满足的女孩,可能会故意非常「作」,潜意识中希望另一半能够无限包容她的任性。一个童年时期被妈妈忽视的男孩,可能会对女友异常挑剔,有着强大的控制欲,潜意识中希望对方能够无条件爱自己,成为小时候没有得到过的理想的妈妈。在无意识中,我们把恋爱当成了治疗,希望恋人能够扮演理想父母的角色,将我们内心的伤痕抚平。

——《为何家会伤人》

责任编辑:梅不谈