陷入内耗时,我们可以做些什么?

想要克服内耗,得先搞清楚内耗的原因是什么。

内耗的本质是对不确定性的惶恐,而避免内耗最关键的就是接纳事物的不确定性。

思考一下内耗的产生场景,往往是我们处理事情时对结果可控的高期待。

比如表白后,如果没有得到明确的肯定或否定,就会心乱如麻。

比如跟领导汇报工作后,对方不置可否,就会胡思乱想。

这种内耗来自于事情的发展脱离了可控,它的悬而未决充满不确定性。

可问题在于,我们能控制的东西非常有限,我们大概只能决定自己几点洗澡几点睡下,但对于睡醒后会面对怎样的变化一无所知。我能决定写下什么话题表达怎样的内容,却无法确定读者在阅读后给予好评还是差评。

最好的方式,就是平整土地而非焦虑时光,相信量变能引发质变,选好方向默默执行阶段性复盘,而不是拘泥于细节和个例,反复声讨自己。

内耗性格的形成,也跟原生家庭有一定的关联。

小孩子有全能自恋期,如果父母能及时满足和接纳孩子的需求,孩子会形成安全感和自控感,即使短时间脱离预期,也不会过度焦虑。

反之,如果童年没有被好好接纳,对不确定性的惶恐就会加强,就会质疑爱自己的人离开后就不回来,就会希望事情按照自己的期待发展,预期之外事情发生的时候,就会表现出强烈的反馈。

克服内耗需要完成自我觉察,其中比较便于执行的一个思路就是提升心理空间感。

什么是心理空间感?这里通过两个例子来说明。

例一:

你朋友圈发了一组旅行照片,大多数人夸你身材好气质好,你看着正开心突然发现有个评论说你穿搭显胖,你的反应是?

1.发照片本来就有褒有贬,无所谓不当一回事儿。

2.仔细思考这衣服哪里显胖,以后把这套穿搭打入冷宫。

3.感觉这个人很扫兴,自己像吃了一个死苍蝇一样憋屈,把这个人删除拉黑。

4.很不服,于是跟这个人开始在朋友圈对辩。

1是心理空间大的表现,23是中间状态,4是心理空间小的表现。

例二:

周末了,你打算出门吃个饭,健健身,然后来到健身房门口突然被告知昨天设备坏了整修不开业,你的反应是?

1.来都来了,4楼的健身房不营业,就去5楼看个电影吧,找找最近哪个电影影评高值得一看。

2.想好了今天要运动就一定要运动,坐地铁去找下一个健身房,顺便给这个店一个差评。

3.生气+窝火,质问前台为啥整修不提前通知会员,害得自己白来一趟。

1是心理空间大的表现,2是中间状态,3是心理空间小的表现。

心理空间感你可以理解为你的内心是一个完整的空间,大多数时间很平静。

负面评价,预期之外的事件像是飞入这个空间的一个小飞虫,

如果这个空间是闭塞的,那么小飞虫的声音就会被无限放大,让你感觉如果不打死它你什么事都做不了,但偏偏这只飞虫敏捷难抓。

如果这个空间是开阔的,你看到这只小飞虫后,不知不觉它顺着窗户就飞出去了,你再也感受不到它的存在。

心理空间狭小的人,就会容易陷入内耗,因为他们对每件事都有非常明确的预期,一旦发生了跟预期相悖的情况,就会触发一种焦虑和不安,也就是“心里放不了事”。

提升心理空间的练习方式就是情绪ABC拆解,我们要意识到负面情绪并不是由事实直接引发,而是由对事实的看法引发。

ABC理论把情绪拆解成三部分:事实、看法、情绪。

事实,是指谁在什么地方什么时候做了或没做什么事情。

看法,是指自己当下对前述事实的评价。

情绪,是指当下自己体验到的情绪。

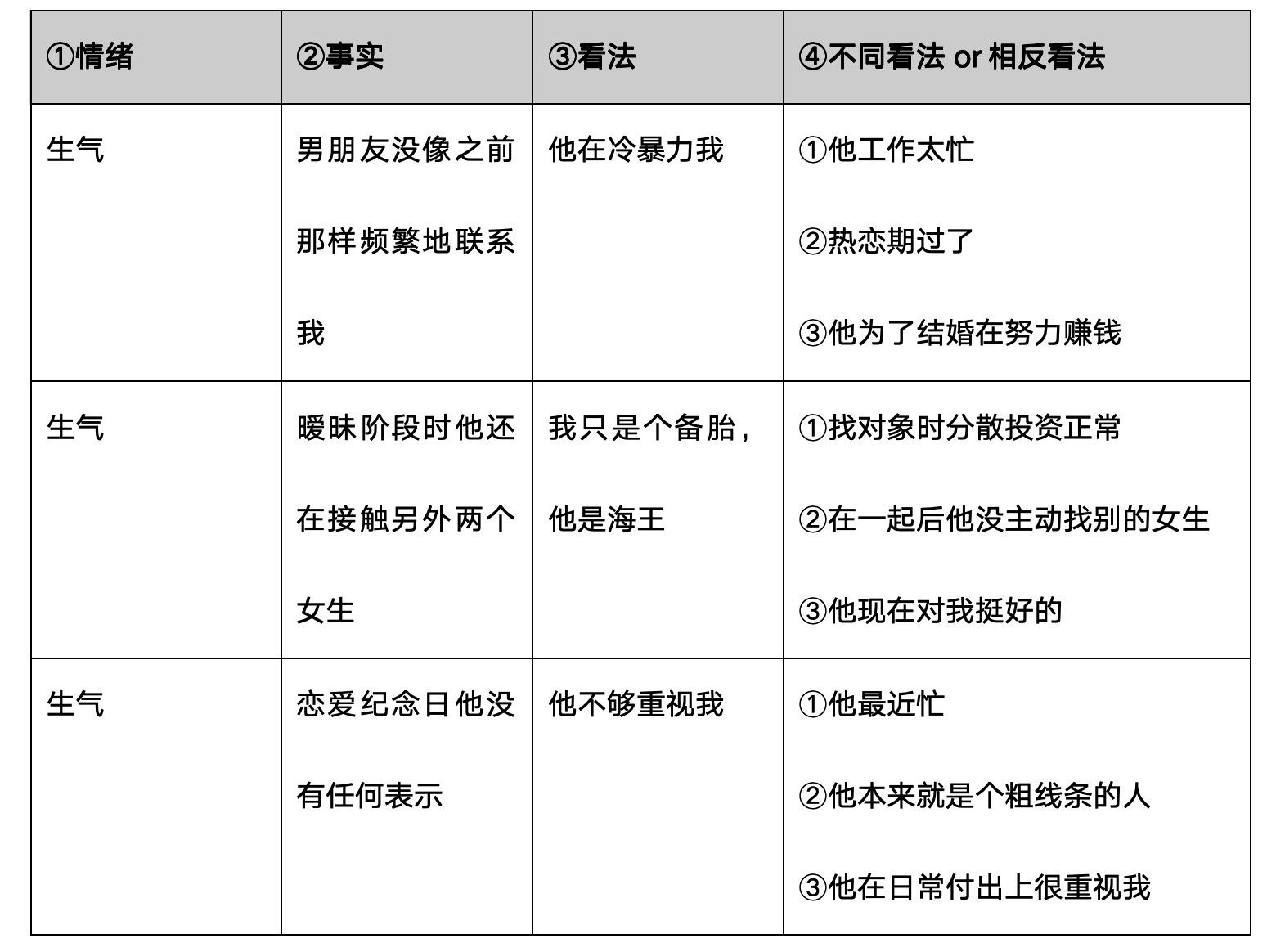

所以我们要做一个表格,把情绪,事实,看法,和可能联想到的不同看法都罗列出来,这样子就会让自己意识到情绪是由看法引发,而非基于客观事实引发,调整对事实的看法就有助于恢复到某种平静的心态,拓宽心理空间。

下面是我帮助一个咨询者做的思维练习图表,她是因为亲密关系而内耗,总是处于一种患得患失的情绪中,她的恋爱也因为这种情绪而充满冲突。

而当她每次下意识内耗的时候,去思考一下这件事的其他可能,负面情绪就会减少很多,也因此有能量跟男朋友完成沟通,从而解决心中困惑。

听起来很复杂,但我们写成表格的话,其实很简洁明了。

当然,这种思维训练,并不是让我们自欺欺人地做个没有负面想法只有正面想法的傻白甜,的确很多事情的发展也有负面的可能,领导不动声色的背后可能是辞退的前兆,伴侣的沉默也的确有时候是冷暴力。

心理学并不否定消极可能性的存在,而强调的是,在没有足够证据之前,先尽量带着善意去解读事物,往积极方向去想。

这样,才能让自己有足够的情绪能量,去享受正向的结果,去处理负面的情况。

责任编辑:梅不谈